L’onesto ed umile mestiere di un ‘pensatore-filologo’

Nel XXI secolo, tra le diverse e cruciali sfide che si trova ad affrontare l’intera umanità, vi è quella della faticosa presa di coscienza del crescente aumento della complessità dei vari fenomeni, data la loro interdipendenza a livello planetario, che la stanno investendo; e tale fatto viene a configurarsi come un vero e proprio ‘evento di verità’ nel senso datoci da Alain Badiou, da cogliere in quanto frutto di una razionalità agapica che ci stiamo lentamente conquistando con l’emergere in vari campi non solo di natura cognitiva. Per vederne la portata si richiede un primo e indispensabile passo, quello teso a rimuovere una serie di ‘ostacoli socio-epistemologici’, per sviluppare un concetto di Gaston Bachelard, rappresentati in primo luogo dall’eccessiva frammentazione dei saperi; tale situazione, che si ripercuote inevitabilmente nelle nostre vite, impedisce di fatto di avere una visione unitaria del problemi odierni oltre a ridurre l’insieme delle conoscenze prodotte al rango di opinioni sino a farne perdere la piena portata storico-veritativa. E la sfida teorico-esistenziale che si sta mettendo in atto ad ogni livello è quello di recuperarne tale implicita dimensione in quanto sia all’interno delle discipline scientifiche che di quelle umanistiche, se ha ancora un senso tale divisione, si sta rafforzando sempre di più quel ‘terzo occhio’ kantiano di natura metacognitiva che le porta a capire sia la reciproca autonomia che i rispettivi limiti. Ed è per questo che, rispetto anche al recente passato, vengono a trovarsi strategicamente sempre più alleate, fatto auspicato in modo programmatico già sul finire degli anni ’70 del secolo scorso nell’ormai classico La nuova alleanza da parte di Ilya Prigogine, premio Nobel per la chimica; e non a caso è uno dei punti di forza della strategia messa in atto dal pensiero complesso grazie ai rispettivi doni razionali che portano in grembo, quello della indispensabile modellizzazione e quello della storicità, che aiutano a ‘non mentire sul reale’, a dirla con Simone Weil, e che si stanno rivelando sempre più strumenti sine qua non per affrontare l’Antropocene (Per una visione agapica dell’Antropocene, 3 marzo 2022 e Il volto agapico della complessità nello ‘sbrogliare il garbuglio umano’, 9 novembre 2023).

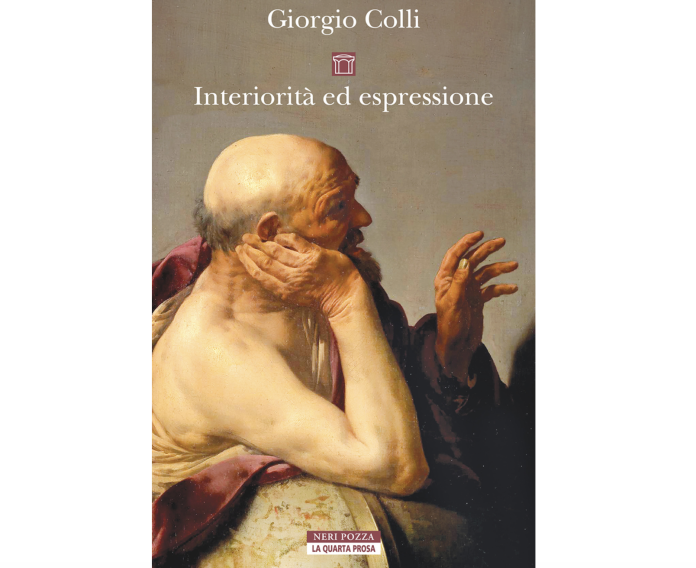

E nello stesso tempo, tale situazione permette alla filosofia di ritrovare uno specifico ruolo, che è poi il suo lascito perenne, quello di riconfigurarsi come ‘scienza dei problemi risolti’, per riprendere un’idea di una figura poco nota del pensiero francese del primo Novecento, Léon Brunschvicg, che si confrontò non a caso con i profondi cambiamenti in corso nelle scienze del suo tempo; in tal modo si dà spazio ad un percorso sempre aperto in grado di riaprire quei problemi che, a prima vista in base ai canoni di certa razionalità vetero e neo-positivista, sembrano chiusi e risolti a partire dai problemi della conoscenza e della stessa oggettività. E tra le discipline che riaprono in modo strutturale i problemi, investendoci di nuove responsabilità e col presentarsi come una vera e propria sfida costringendo a liberarci dal regno delle opinioni in base a sempre più nuovi criteri di rigorosità messi in atto, si segnala la filologia, costellazione del sapere che si prefigge di cogliere la densità dei molteplici significati che diamo al mondo e alla vita; e questo le è stato possibile attraverso l’analisi dei continui processi di risemantizzazione che nel corso dei secoli ne hanno arricchito il percorso oltre ad evitarne la dispersione e ad ergersi, soprattutto in questi ultimi tempi, come argine in difesa degli stessi valori democratici (Filosofia e filologia come risorse per le democrazie del XXI secolo, 16 aprile 2020; Elogio del lavoro filologico, 8 settembre 2022 e I saperi umanistici sempre più in difesa della democrazia, 15 dicembre 2022). Ma dietro una impresa del genere da vedere come una sfida di impronta pienamente umanistica contro i vari riduzionismi sempre in agguato, si cela un autentico e profondo progetto di pensiero tout court; ed è il caso di Giorgio Colli (1917-1979), come si evince da Interiorità ed espressione, a cura di Maicol Cutrì e Luca Torrente (Vicenza, Neri Pozza Ed. 2024), raccolta di scritti giovanili che, grazie ai contributi dei curatori e con l’avvertenza di Giorgio Agamben, aiutano a capire il substrato teoretico della sua più nota attività di filologo.

L’onesto ed umile mestiere di filologo, portato avanti da questa figura che meriterebbe di essere più conosciuta per il non secondario ruolo avuto all’interno del pensiero filosofico europeo, si è concretizzato, da una parte, nell’averci donato prima una nuova traduzione della Critica della Ragione Pura kantiana nel 1957, con liberarla dalle ipoteche dell’interpretazione neoidealista, e poi soprattutto con Mazzino Montinari l’edizione critica delle Opere di Nietzsche col contribuire ad una vera e propria Nietzsche-Renaissance; e già questa di per sé è stata una importante operazione culturale, prima proposta all’Einaudi per poi essere respinta col dare un notevole contributo all’affermazione in campo editoriale della stessa casa editrice Adelphi, per averci riconsegnato l’integralità di una figura, nei cui confronti il tradimento che ne fece la sorella, per averne deformato alcuni scritti consegnandolo ai nazisti, è stato maggiore di quello di Giuda verso Cristo, a dirla con Georges Bataille. Dall’altra parte non minore è stato il merito di aver messo in piedi per Boringhieri la collana ‘Enciclopedia di testi classici’ e aver raccolto in La sapienza greca testi del pensiero greco dalle origini ai presocratici, col costringere a fare i conti diversamente con la stessa storiografia filosofica con ribaltarne alcune tradizionali interpretazioni; ma il tutto ha avuto origine grazie al fatto di essere stato Giorgio Colli, per utilizzare delle espressioni del matematico ed epistemologo Federigo Enriques e non a caso a sua volta studioso del pensiero scientifico greco e di Parmenide, un ‘pensatore-filologo’ col mettere in campo sin da giovane un contestuale ‘travaglio dei concetti’ che ha accompagnato l’intero percorso.

Interiorità ed espressione permette di capire tale costante e non comune ‘travaglio dei concetti’ e, come illustrano i curatori, di “cogliere in nuce la singolarità e la continuità” dell’intero percorso di Colli, la cui “imponente attività editoriale non può essere pienamente intesa se la si separa dall’opera filosofica”; in essa gioca sì un ruolo strategico il lavoro filologico, ma le cui dinamiche vengono supportate da un non comune engagement teoretico come risulta già evidente in Abbozzo di un sistema filosofico del 1936-37 e negli Appunti del 1947. In tali scritti si assiste quasi in diretta alla costruzione di un vero e proprio “laboratorio dove si va formando” la strategica idea di ‘espressione’, che sarà l’asse centrale del suo pensiero in Filosofia dell’espressione del 1969, dove ciò che conta è la vita, polemos, colla sua pienezza di contraddizioni, contrasti e sofferenze, lotte tra Amore e Odio, Apollo e Dioniso e non il pensiero astratto; ed essa, infatti, è imperniata sull’idea che “la conoscenza non è rappresentazione e comunicazione, ma espressione di una immediatezza che deve restare ignota”, idea sviluppata nel lungo confronto con l’amato e ‘sovraumano’ Eraclito che più di tutti è stato in grado di capire l’essenza del mondo. E a tal fine non è stato casuale l’incontro con Nietzsche a sua volta ‘pensatore-filologo’, ritenuto da Colli uno dei pochi a cogliere tale dimensione col fare dell’interesse per i presocratici il punto di partenza per riconfigurare su nuove basi la stessa filosofia a partire dal ridare ai termini il loro significato originario che nel corso dei secoli era venuto sempre meno.

Non a caso il termine logos, presente in tale figura come Parmenide ed Empedocle chiamati nel volume Filosofi sovrumani estratto dalla tesi di laurea, già in età giovanile viene tradotto da Colli col termine ‘espressione’ per indicare appunto l’essenza della vita col ‘fuoco della verità’ che si nasconde nei suoi meandri e che “nessun astratto schema logico” pur sofisticato può essere in grado di decifrarlo in pieno. Viene pertanto decostruito sul terreno filologico l’originario significato del termine logos dove lo stesso pensiero che lo ‘esprime’ è aima perikardion, che è ciò che è vivo e prende al petto, dove l’essere coincide con l’anima non riducibile a puri concetti, come avevano evidenziato a loro volta Pavel Florenskij e Simone Weil (Pavel Florenskij: il fuoco della verità, 16 gennaio 2020); in tal modo, come lo stesso termine metafisica che sta ad indicare “vissutezza, immediatezza in cui tutte le cose sono”, come scrive Luca Torrente nel suo contributo, è ritenuto lontano dai significati che assumerà in seguito nella filosofia successiva e dalle interpretazioni date da Platone ed Aristotele. Tali figure ai suoi occhi rappresentano un “avvallamento” se non proprio un declino, come viene descritto in La nascita della filosofia del 1975, rispetto ai presocratici, per aver portato la riflessione filosofica su altri binari su cui poi è venuta ad innestarsi la successiva tradizione occidentale con renderla spesso un puro catalogo di idee e lontana dalla vita reale.

Ed il sano lavoro filologico, pertanto, non deve limitarsi ad una corretta interpretazione dei testi e delle parole in essi contenute; e oltre a liberarle dalle incrostazioni ideologiche che nel corso dei secoli si sono sovrapposte col diventare veri e propri ostacoli epistemologici, deve cercare di coglierne il più autentico significato originario come ad esempio di fronein, metis, noein, noema e noos, frutto della continua tensione tra il bios ed il logos che ne è alla base (Dal bios al logos, 9 gennaio 2020). Ed in questo cammino a ritroso nel tempo, il pensatore-filologo Giorgio Colli, in compagnia e dialogo costante con Nietzsche, ha scavato nelle motivazioni più profonde, anche se chiaramente non tutto ha potuto fare emergere e far venire a galla, grazie al venire a contatto con le individualità ed interiorità del passato; e per usare una idea della storica delle scienze Hélène Metzger e dello stesso Enriques, anche se con difficoltà di non poco conto, è riuscito per quanto gli è stato possibile a ‘farsi contemporaneo’ delle figure prese in esame col ‘risuscitarle’ e ridare nuova vita al ‘monumento’ che hanno messo in campo sia pure molto lontano nel tempo (Hélène Metzger: la complessità come rimedio razionale, 20 agosto 2020). E da questo incontro con altre esistenze e ‘vissutezze’, attraversate grazie allo strumento filologico che ha funzionato come una chiave ermeneutica per entrare quasi in empatia con la loro vita fattasi pensiero per coglierne le ‘ragioni di fondo’ per usare un’altra espressione di Federigo Enriques, sono scaturiti modi di vedere e di relazionarsi da parte del ventenne Colli, ad esempio, con gli stessi Pitagorici nell’analizzarne già nel 1937 l’idea di giustizia, di vederne come farà nella tesi di laurea “il doppio carattere, mistico e politico, delle origini della filosofia, e quindi della filosofia tout court”, aspetto mistico che troverà “il suo culmine nell’opera La sapienza greca”, rimasta incompiuta, come afferma Luca Torrente.

La grande lezione di Giorgio Colli ‘pensatore-filologo’ è stata quella di mettersi all’ascolto delle parole per cogliere il nesso che hanno con la rugosità e la complessità del “mondo esterno che l’uomo può spiegare col movimento e con lo spirito”; essi sono ritenuti strettamente intrecciati e ci si arriva attraverso vie diverse col pensiero, col sentimento e l’intuizione, e in ‘attesa’ così, per usare un termine di Simone Weil, del lento emergere dei significati più profondi impliciti ed enigmatici nella vita, percorso ritenuto in grado di “portare alla coscienza i germi della verità che sono in lui nascosti”, come indicava Eraclito. E per questo come afferma Giorgio Agamben, il suo ‘gesto della scrittura può apparire a prima vista scostante… per la sua quasi integrale rinuncia a tradurre i suoi concetti nella terminologia della filosofia occidentale’ sulla scia di Nietzsche e dell’interesse per il pensiero indiano. Da questo punto di vista acquistano un particolare rilievo i suoi costanti inviti a ritornare alle fonti, a sbarazzarsi delle interpretazioni riduttive portate avanti dai “mediocri posteriori che interpretano a loro uso e consumo i grandi” (i sovrumani), a mettere tra parentesi la stessa “critica moderna che interpreta i presocratici secondo quanto crede di capire Aristotele”.

Interiorità ed espressione ci mette di fronte all’inizio di un percorso già ricco di articolazioni che verrà a maturazione in seguito, anche se rimarrà in parte incompiuto; e tra le pagine che invitano e sollecitano a tenerne debitamente conto come indica Luca Torrente che con altri sta lavorando al fondo Colli nel progetto di edizione degli scritti postumi, sono da prendere in considerazione quelle scritte in Diario dall’esilio del 1944 con delle riflessioni sulla giustizia, la libertà e su come raggiungere una personale maturità politica, oggi più che mai necessaria: “Non si tratta di programmi politici, si tratta di acquistare una maturità politica… Non ci deve gettare dietro bandiere ma pensare, e giudicare teorie e uomini per poi scegliere liberamente una strada politica”. Ed è quello che fece Zenone che, mandato a morte dal tiranno di Siracusa che gli chiese ‘a cosa gli erano servite la matematica e la filosofia in vita’, rispose ‘a combattere i tiranni’, espressione che Federigo Enriques a sua volta, in pieno fascismo, tradusse ‘a riconoscere i tiranni’.