Il contributo di Alberto Felice De Toni e Eugenio Bastianon

I nostri tempi stanno generando nei settori in cui ci si trova immersi delle inedite situazioni caratterizzate sempre più da quella che da più parti viene chiamata complessità crescente con obbligare i singoli soggetti, sia essi individui che istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, a rivedere continuamente i piani predisposti per farvi fronte; e tale incremento si manifesta in vari modi nel metterci davanti all’estrema varietà dei fenomeni con la loro mobilità, frutto di interrelazioni alcune non percepibili come tali oltre ad obbligare a tracciare sentieri inediti. Situazioni del genere non permettono di tenere sotto controllo adeguatamente i processi in cui si è coinvolti, anche perché non si è riusciti a stanare ancora adeguatamente quel ‘sovrano sotterraneo’ che è il paradigma della semplificazione, per usare delle espressioni di Mauro Ceruti, e sempre in agguato soprattutto nelle scelte da fare nella vita quotidiana. Si vengono così a creare delle strutturali condizioni di interdipendenza e di indeterminazione che costringono a faticosi cambiamenti di rotta, a comportarsi nelle diverse circostanze e nei momenti in cui si viene ad agire come degli alianti, come ha ben evidenziato Alberto Felice De Toni in un lavoro, scritto a quattro mani con Elena Pessot, dal titolo La nave e l’aliante del 2022 (La complessità come un aliante, 2 febbraio 2023); e tale risultato è stato reso possibile grazie al fatto che ha accompagnato la sua ricerca nel campo del management sia pubblico che privato da una costante riflessione di tipo epistemologico che gli ha permesso di prendere atto della inadeguatezza degli approcci tradizionali, ritenuti non più in grado di far fronte alla diverse sfide del XXI secolo.

De Toni ha intrapreso così quello che già a partire dai primi anni del secolo ha chiamato il ‘viaggio nella complessità’ del mondo col dare nei suoi numerosi lavori un sostanziale contributo teso a rendere agibile e più chiara tale ‘selva oscura’, così come l’ha definita spesso, col consegnarci il più recente Decalogo della complessità; si è impegnato nell’introdurla nell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale, nella Scuola Superiore del Centro Alti Studi per la Difesa e nella CUOA Business School, oltre a farla il perno della sua attuale attività come sindaco della città di Udine. Ed il tutto è frutto dell’aver preso in esame vari modelli di auto-organizzazione aziendale col penetrare così più a fondo nel ‘mistero dell’emergenza dal basso nei sistemi fisici, biologici e sociali’, come recita un sottotitolo di un’opera del 2011 in collaborazione con altri. Il percorso messo in atto ha arricchito in tal modo l’ancora non comune ottica, soprattutto nel suo campo, della complexity science col forgiarne una serie di strumenti concettuali ed operativi incentrati su come ‘agire, apprendere e adattarsi nell’incessante divenire del mondo’, ‘sull’apprendimento organizzativo come risposta sistemica alla complessità dei progetti’; sono stati condotti vari studi su grandi aziende come la Fincantieri ed altre che con le loro scelte si sono confrontate col ‘dilemma della complessità’, strategico titolo di un’altra opera del 2015, riuscendo così a rimanere competitive nella transizione verso l’economia globale grazie all’aver messo in campo nuovi modi di operare nel tracciare delle inedite rotte.

Ma ciò che accomuna l’intero percorso messo in atto da parte di De Toni, ed in questo fedele discepolo dei Maestri del pensiero complesso da Heinz von Foerster a Edgar Morin e Mauro Ceruti, è ‘l’imperativo etico’ di dare strategico ruolo agli ‘uomini’ in carne ed ossa che stanno dentro le organizzazioni con sviluppare al meglio la legge della partecipazione e della condivisione e indirizzare verso una logica d’insieme le iniziative emergenti dal basso; essere catapultati dentro la complessità crescente delle situazioni li sprona ad essere creativi per gettare le basi del sempre più necessario ‘cambiamento discontinuo’, a mettere in campo una ‘causalità circolare’ e non più ‘rettilinea’ per meglio far fronte ‘all’impossibilità della previsione’, all’essere ‘agenti co-evolutivi’ per gestire gli inevitabili momenti di crisi, a dare vita a forme di collaborazione basate sull’et et e non più sull’aut aut. In tal modo, si è messi nella condizione di scegliere di essere o ‘prede o ragni nella ragnatela della complessità’, per riprendere il titolo di un’altra significativa opera, scritta con Luca Comello nel 2005, e progettare il futuro.

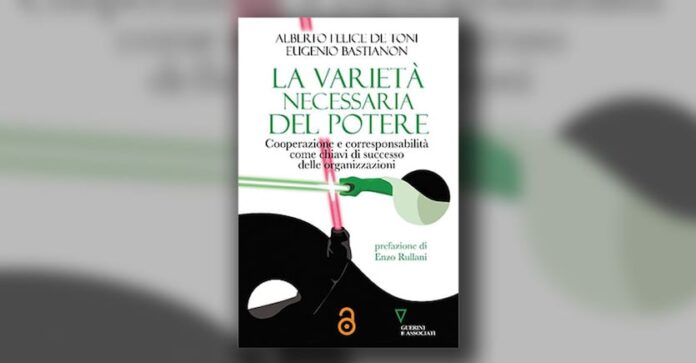

In tale percorso non poteva non esserci un confronto critico con la cruciale questione del potere in un contesto di complessità crescente e del suo esercizio nelle stesse organizzazioni e non solo, visto nelle diverse articolazioni politiche, economiche e sociali; e dopo Isomorfismo del potere. Per una teoria complessa del potere del 2019, tema non ritenuto solo confinato “nelle sole scienze politiche” e non a caso affrontato con gli strumenti tipici della teoria dei sistemi allargata alla teoria della complessità e “ritenuta un’espansione/evoluzione“ di essa, con Eugenio Bastianon si continua il discorso in La varietà necessaria del potere. Cooperazione e corresponsabilità come chiavi di successo delle organizzazioni, con prefazione di Enzo Rullani (Milano, Guerini e Associati 2025). In tale ultimo lavoro, ciò che viene dimostrato in modo articolato è il fatto che il potere, visto con l’ottica ermeneutica della complessità, pure assumendo nei vari contesti in cui si viene ad esercitare varie forme, conserva un nucleo di fondo similare, appunto isomorfico; tale idea viene mutuata dalla cristallografia dove più sostanze, pur diverse e con proprietà analoghe, arrivano a cristallizzarsi col presentare strutture simili. E anche se è trasversale tale aspetto nei vari sistemi sociali ma accomunati da proprietà analoghe, essi “presentano similitudini”, “isomorfismi del potere” appunto, fatto che rimane per lo più nascosto, implicito e spesso difficile da cogliere come tale a partire dal momento della sua “conquista”; gli altri processi isomorfici sono “la gestione del potere accentrato, la gestione del potere decentrato e la gestione del potere auto-organizzato”, tutti aspetti individuati solo “adesso” anche perché esso potere “è, in ultima analisi, l’altra faccia della complessità” per essere vario, variabile con forti esiti imprevedibili delle azioni e scelte fatte, dove “soggetti e sistemi cercano di realizzare la propria finalità, usando il potere nelle sue forme isomorfiche”.

‘La teoria complessa del potere’, basata sull’analisi delle proprietà similari di ogni forma che viene ad assumere, ne spazza via le interpretazioni teleologiche di stampo hegeliano, “anticamera dei sistemi totalitari” nel fare vedere che l’isomorfismo è “emergente”; nello stesso tempo, ne spiega meglio “perché esiste”, la “sua natura antropologica” e trova la sua genesi nel comportamento del sapiens sapiens la cui condotta è sempre la stessa, un “invariante” indipendentemente da dove viene ad agire. Ma per De Toni e Bastianon c’è una seconda ragione di “natura epistemologica” che fa esistere come tali gli isomorfismi del potere in quanto vi agiscono come “attrattori” dall’emergenza alla legge della varietà necessaria, aspetti tipici della complessità, con fargli assumere poi un carattere “evolutivo”; vige da una parte la dialettica tra micro-potere, che vede coinvolte le singole persone, e macro-potere dei soggetti collettivi, e dall’altra quella tra il potere esercitato dall’alto con forma piramidale e quello proveniente dal basso con “l’auto-organizzazione”, aspetti ritenuti intrecciati nella realtà effettiva in base all’idea dell’isomorfismo. Ma di fronte alla complessità crescente, il tutto può mantenersi in equilibrio a condizione che gli attori in campo collaborino in modo sinergico col mettere in atto processi di cooperazione e di condivisione per arrivare ad una meta comune.

In La varietà necessaria del potere molta importanza si dà alle forme di coesistenza in una impresa tra gerarchia e auto-organizzazione col prendere in esame alcuni casi di studio ritenuti esemplari come la Compagnia di Gesù e quello della Toyota, dove strategici sono stati l’aver messo in atto la condivisione dei valori, la “costruzione del contesto”, la self-leaderschip funzionale per portare a termine innovazioni sostanziali per arrivare ad un obiettivo comune attraverso la cooperazione costante e col rendere i soggetti coinvolti corresponsabili. De Toni e Bastianon analizzano alcune realtà imprenditoriali sorte in alcuni distretti industriali italiani improntate all’auto-organizzazione basata sul territorio dove il livello micro si è particolarmente sviluppato col creare anche filiere ultraspecializzate e coordinare in rete le iniziative emergenti dal basso; e tale modello, basato sullo stretto rapporto tra gerarchia e auto-organizzazione, è ritenuto importante, ma ha bisogno di ulteriori adeguamenti per far fronte alla discontinuità prodotta dai processi di transizione verso l’economia globale della conoscenza in rete che richiede nuovi approcci. Si illustrano così le modalità operative del management odierno sia nelle piccole che grandi imprese per governare la complessità crescente con invitare a prendere atto che non si può più comprimerla con ridurla, come è stato fatto nelle diverse rivoluzioni industriali e sino agli anni ’70, dove il potere l’ha tenuta sotto controllo con comando dall’alto e lasciare poco spazio all’auto-organizzazione, “punto di arrivo di un lungo percorso” e ritenuta strategica per le sorti odierne, e non solo in campo economico, a partire dal micro.

Non a caso, poi, gli autori definiscono quasi “magico” il processo di auto-organizzazione nel convivere con la “gerarchia illuminata” che ha il primario compito di “rigenerare le condizioni per una nuova auto-organizzazione” e di mettere in atto un “processo ricorsivo continuo basato sulla condivisione di valori e di scopi”; in tal modo si vengono a costruire dei contesti, si diventa creativi di contesto “fondato su valori comuni” dove far convergere obiettivi per ottenere dei risultati contando sul ruolo attivo di tutti i soggetti coinvolti. Non a caso, gli autori dedicano il loro lavoro “ai costruttori di contesto, grazie ai quali tutti, a regime, possono diventare self-leader”, che poi è il lascito di una più matura metabolizzazione del pensiero complesso nelle sue diverse articolazioni teso al cruciale problema dell’equilibrio delle relazioni, dopo aver permesso lo sviluppo di processi radicali ed il necessario cambiamento (Come essere ‘ribelli’ e produrre ‘effetti esplosivi’ in nome della complessità, 23 ottobre 2025); in La varietà necessaria del potere, il termine ‘equilibrio’ ricorre con insolita frequenza come ‘un imperativo etico’, nel senso avanzato da Heinz von Foerster, da perseguire col massimo rigore e con eliminare il più possibile le logiche dell’aut aut e del do ut des con gli inevitabili squilibri che portano all’accentramento del potere.

De Toni e Bastianon ci forniscono le chiavi per operare da ‘costruttori di contesto’, frutto dell’equilibrio delle relazioni, che devono in particolar modo lavorare a “disporre di persone pronte al magis” e al gioco delle interrelazioni; ed il loro primo compito nelle organizzazioni è quello di educarsi e educare a superare le conflittualità, ad “aumentare la cooperazione grazie alla crescita e all’equilibrio del micro-potere tra le persone e aumentare la corresponsabilità”, per far sì che “un loro equilibrio dinamico” favorisca “la cooperazione”. Si mette in moto un “circolo auto-rinforzante” dove le persone vengono animate da un approccio definito del ‘mulinello’ dove “il vortice aumenta sempre di più di raggio e di velocità fino a coinvolgere progressivamente tutti” nel mettersi su un “percorso di autorealizzazione e “a bordo della nave del cambiamento”. Così un articolato discorso sul potere e sulle sue dinamiche basate sugli isomorfismi, alla luce di quel dono agapico della complessità che la nostra ragione ha faticosamente conquistato, ci conduce a ridare forza al ruolo delle persone immesse in un percorso dove sono attori in prima linea che tracciano “una trama che cresce” nell’organizzare “nuovi continenti” col tendere al magis e nell’essere ‘nuovi Adami sulla sponda del Rubicone’, per riprendere un’espressione kantiana (Come essere nuovi ‘Adami sulla sponda del Rubicone’, 22 agosto 2024).