Il contributo di Lech Witkowski

Si dice in gergo che le scienze ed in più generale il pensiero umano nelle sue diverse articolazioni non hanno confini con l’essere mobiles, per usare un termine caro a Gaston Bachelard, e nello stesso tempo portatori di varie poste in gioco da catapultarci in situazioni provvide di orizzonti inaspettati e per questo col loro pieno di incognite vengono a ferire le nostre menti; e quando al loro interno soffia e scorre prepotentemente più del solito ‘il fuoco della verità’ a dirla con Pavel Florenskij, una delle figure più rinascimentali che il ‘900 abbia prodotto per essere stato scienziato-filosofo e non solo ed insieme martire in nome della più sana ragione tesa a cogliere i ‘fili del vero’ dovunque essi si annidano come li chiamava Leonardo Da Vinci, non ci sono frontiere e recinti che possano impedire il sorgere e la circolazione di idee libere da vincoli di varia natura e più in grado di generare cambiamenti di fondo. E, poi, se esse si presentano in modo organico e programmatico come “ribelli”, mettono in atto una vera e propria “filosofia della ribellione” sulla scia di Albert Camus, come risulta dall’ultima e poderosa fatica in lingua polacca di Lech Witkowski dal significativo titolo Saggi ribelli. L’orizzonte della metaumanistica e della transdisciplinarità (con prefazione di A. Radziewicz-Winnicki, Cracovia, Casa Ed. Universitaria 2025); l’autore di formazione matematica si è irrobustito sul piano epistemologico grazie a diversi studi condotti su figure non standard dentro la filosofia della scienza del ‘900 come Federigo Enriques, Gaston Bachelard e Ferdinand Gonseth. Ed insieme a pochi altri studiosi di tali epistemologi, ha contribuito a rompere quel rigido monopolio assunto dalla tradizione anglosassone col darne il più giusto posto nei complessi dibattiti sulla struttura della scienza; ed in tale lavoro si continua a mettere in moto in modo programmatico questo atto di “ribellione” con lo sfruttarne appieno alcuni nuclei concettuali presi in esame proprio per aver messo in campo delle strategie di ‘filosofia aperta’ e ritenute sine qua non per combattere le posizioni normative dovunque si annidano.

Ed il passo successivo da parte di Lech Witkowski è stato quello di sviluppare le idee più innovative di tali figure nel variegato campo delle discipline umanistiche come la psicologia, le scienze dell’educazione e quelle sociali col produrre numerosi lavori sino a diventare una delle voci più autorevoli nell’odierno panorama filosofico polacco; e tutto ciò è stato anche possibile perché ha continuato ad arricchire il non comune bagaglio teoretico già raggiunto con la presa in carica di altre strategiche figure del pensiero europeo come Jürgen Habermas, Michail Bachtin, Paul Tillich e ultimamente Alfred N. Whitehead. Attraverso tali figure, pur a loro volta rilette per rivitalizzare e aprire nuove piste di ricerca in più settori e soprattutto all’interno del campo pedagogico nei dibattiti nel suo paese, si è pervenuti da parte di Witkowski a dare in modo strategico la dovuta centralità al momento educativo con l’apportare così un non secondario contributo al dibattito in corso in diversi paesi sulla necessità di una ‘nuova Paideia’, come l’ha chiamata Mauro Ceruti; si considera oltremodo strategico lavorare ad un processo di formazione che dia gli strumenti per apprendere in un contesto sempre più dominato da nuove incertezze dovute alle problematiche di carattere planetario che stanno investendo la nostra era, da più parti chiamata ‘Antropocene’ da ritenerla un periodo di profonda riflessione per farvi fronte più adeguatamente.

L’essersi confrontato lungamente con tali voci e averle abbinate col non comune plafond di carattere epistemologico gli hanno permesso di tracciare una via verso la complessità (Lech Witkowski: il volto polacco della complessità, 15 ottobre 2021), che risulta ancora più spianata e lanciata verso altri orizzonti in quest’ultimo lavoro caratterizzato, pertanto, da una forte valenza di natura teoretica con notevoli implicazioni nei settori presi in esame; si traccia così una “metaumanistica” caratterizzata da un insieme di interpellanze umaniste per mettere in atto una prospettiva strategica per le sorti del pensiero stesso ed evitarne le trappole dell’autodegradazione verso cui si avviano spesso le stesse discipline se lasciate a sé stesse e chiuse nei loro recinti. Saggi ribelli si può considerare quasi “un manifesto intellettuale” per superare “i confini tra discipline” e andare al di là delle divisioni per lo più artificiose che non permettono un dialogo costruttivo; si delineano così nuove modalità per praticare le discipline, a partire da quelle umanistiche, per liberarle dalle visioni dominanti per lo più normative che si prestano facilmente alle strumentalizzazioni di impronta ideologica. Si fa della transdisciplinarità una strategia cognitiva ed un modo per “ribellarsi” contro tale stato di cose e dire un deciso ‘no’ alle varie ‘impalcature’ concettuali, come le chiamava Gaston Bachelard, costruite nel corso dei secoli; esse sono delle barriere che vanno demolite in quanto per i loro intrinseci unilateralismi si rivelano essere incapaci di comprendere le trasformazioni in corso col rallentare così i processi di emancipazione, oltre ad aver portato inevitabilmente a diverse ‘catastrofi della ragione’, frutto di processi che hanno reso ‘incommensurabili’ e antitetiche le tre dimensioni umane come la conoscenza, la responsabilità e la speranza, per usare un’espressione di Jean Petitot.

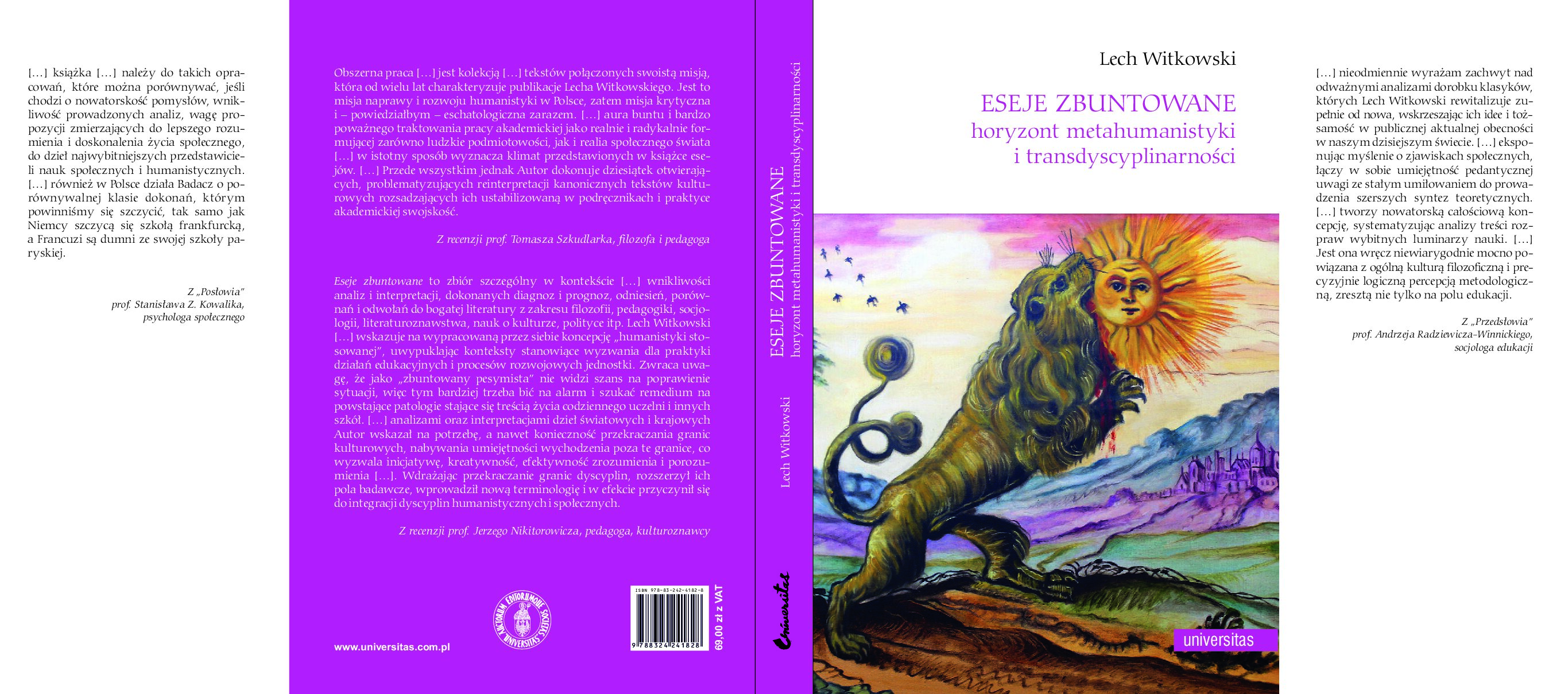

Per tali ragioni, per Witkowski bisogna lavorare alla presa in carica della “crescente complessità dei fenomeni”, strategia prima di natura cognitiva e poi ricca di implicazioni antropologiche considerata come una autentica “sfida umanista” contro le comodità che offrono le visioni della Modernità; esse sono per lo più basate sull’approccio cartesiano-newtoniano, reso una ‘impalcatura’ stabile per costruire delle certezze o presunte tali, e sul porsi acriticamente sulle ‘spalle dei giganti’ che vanno invece interrogati a fondo, a volte “feriti” ed oggetto di veri e propri atti predatori, cosa che viene in modo organico fatto in Saggi ribelli. Aiuta in tal senso la copertina del libro dove è riportata significativamente l’immagine presa a prestito dal quadro di D. Stolcius von Stolcenberg del 1624, autore del Viridarium Chymicum e legato alla tradizione alchemica; ed il leone verde che attacca cercando di mangiare il sole è un atto di “ribellione” e di “predazione” col procurare delle profonde “ferite” ad entrambi con lo scopo di scardinare lo stagno dell’acquisito. Nello stesso tempo, sta a significare per Witkowski una “umiltà predatoria” da interpretare, seguendo la filosofia della ribellione nel senso datone da Albert Camus, come consapevolezza dei limiti e delle incertezze, come “l’impossibilità di essere innocenti” nella lettura dei grandi, atto contrassegnato da un immancabile lascito di drammaticità per il confronto radicale che viene a ferire sia il lettore e il classico che viene letto. ‘L’umiltà predatoria’ in tal modo si ispira alla “visione rinascimentale di acquisire conoscenza alchemica all’interno del ‘giardino delle delizie cognitive’”, di sviscerare aspetti ritenuti marginali ma pieni di ulteriori contenuti da fare emergere; viene vista come una visione che va al di là del progresso cognitivo basato sul modello newtoniano, ritenuta non adeguata alla situazione attuale da richiedere un atto di ribellione pur in una situazione contrassegnata da ‘ferite’, dal confronto con i propri limiti e inadeguatezze e dalla presa di coscienza dell’inevitabile cambiamento da realizzare ad ogni costo.

Stare sulle ‘spalle dei giganti’ richiede un atto di coraggio nell’affrontarli e nello stesso tempo di umiltà ed in tal modo si viene a vivere più intensamente “il giardino delle delizie cognitive”, espressione mutuata dal famoso trittico di Hieronymus Bosch e denso di significati, che permette poi a Witkowski di fare sua sviluppandola l’idea di ‘catapulta’ di Peter Sloterdijk, presente in Devi cambiare la tua vita e Critica della ragione cinica, col suo lascito di ‘pensiero pericoloso’; e non a caso viene tradotta in “catapulta evolutiva” che serve in primis ad evitare di approdare in dei ‘segmenti morti’, a dirla con Edgar Morin, e ad aprire nuovi varchi con l’aprire la strada all’impensabile. Si forniscono, pertanto, gli strumenti per mettere da parte chiusure di vario tipo e denunciare le diverse filosofie ristrette o visioni del mondo che ancora dominano in molti campi, non più all’altezza della situazione odierna; esse sulla scia di Gaston Bachelard, figura presente a volte in modo implicito e a volte in forme più esplicite nell’intero percorso messo in atto e vista a sua volta come un ‘ribelle’ nei confronti della dominante filosofia della scienza anglosassone, si ritengono portatrici di veri e propri ‘ostacoli epistemologici’ verso il novum da rimuovere per preparare le menti ad essere ‘anabattiste’, cioè ad abiurare il passato per riconfigurare su nuove basi l’esprit umano riformandolo in profondità e arricchire così di ulteriori significati il ‘giardino delle delizie cognitive’, ripotenziato dall’apporto di nuovi punti di vista.

Dall’altra, l’idea di ‘catapulta evolutiva’, frutto dell’abbinamento di idee tratte sia da Bachelard che da Sloterdijk, è anche un modo per dare un particolare volto alla ‘complessità crescente dei fenomeni’ ed aiuta in tal senso a “ribellarsi” contro lo status quo imperante, a portare fuori in primis il soggetto dal pantano dell’abitudine e dal pensiero semplificante, messo in essere proprio per non produrre quello sano che è sempre critico e in modo strutturale aperto e ‘ribelle’ per i ‘non’ ed i conseguenti ‘perché non?’ in senso bachelardiano da mettere in campo in ogni settore; Saggi ribelli non si limitano, pertanto, ad essere “un silenzioso commento sul mondo”, ma pongono il soggetto nelle condizioni di porsi una serie di “domande stimolanti” che investono la cultura nel suo complesso, la società e l’istruzione, domande che non possono “accontentarsi di risposte semplici”, come avverte Witkowski a più riprese, e che per loro natura maturano in un contesto di autorigenerazione da parte del soggetto stesso, reso sempre più cosciente dei propri limiti. Tutto questo è funzionale per aprire un serrato dibattito incentrato sull’”autoeducazione” di coloro che ivi operano, che lottano “per modificare l’autoformazione di sé stessi”; e a tal fine si dà molta importanza ai concetti di “esplosione” e di “effetti esplosivi” per arrivare ad un nuovo modo di percepire sé stessi immessi in un mondo sempre più interdipendente che richiede con forza di uscire dalle situazioni esistenti. In tale logica, la stessa ‘catapulta evolutiva’, frutto di diversi processi di autorigenerazione da parte del soggetto nel prendere atto della pluralità del reale, viene a giocare un ruolo decisivo nella sua vita; e lo porta a produrre così “tre livelli di esplosione” che portano prima a “distruggere” l’esistente e le sue categorie, poi a “risvegliare” le coscienze e ad aprire nuove strade col generare “nuovi impulsi”.

Saggi ribelli di Lech Witkowski si caratterizza per una serie di strumenti per rinnovare la Paideia, personale e collettiva, e per mettere in atto un progetto teso “a trattare l’autoeducazione come strategia culturale, contraria alle comodità” che può offrire una visione idilliaca delle discipline e del pensiero stesso; ed in essi si condensa un insieme di letture e di lavori precedenti che hanno funzionato da ‘catapulta evolutiva’ e da ‘umiltà predatoria” per produrre ulteriori ‘effetti esplosivi’ e ‘nuove domande filosofiche’ in coloro che vogliono “vedere di più e più in profondità”. Non a caso, diversi capitoli sono incentrati altresì sull’”antropologia dell’azione umana” nei diversi contesti in cui si viene ad operare, sulla necessità di lavorare alla “complessità dell’equilibrio delle relazioni”, ritenuta una problematica cruciale ed inedita per il mondo odierno che costringe ad essere ‘ribelli’ contro le tentazioni semplicistiche sempre in agguato; tutto ciò richiede un faticoso percorso di rinascita dell’umano nelle sue diverse articolazioni, di ‘effetti esplosivi’ al suo interno da auspicare e non da temere e che costringono a comportarci come degli ‘alianti’ (La complessità come aliante, 2 febbraio 2023), condizione tipica di chi vive nel mondo della complessità e impegnato altresì a costruire un equilibrio nelle relazioni in cui si trova ad essere coinvolto e a superare nei fatti ‘la grande cecità’, per usare un’espressione dell’antropologo Amitav Ghosh, che ci avvolge. E nelle pagine di Saggi ribelli scorre come un fiume in piena la necessità di liberarci dai diversi punti ciechi che ci siamo costruiti e di gettare le basi per essere dei nuovi ‘Adami sulla sponda del Rubicone’, per riprendere un’espressione di I. Kant (Come essere dei nuovi ‘Adami sulla sponda del Rubicone, 22 agosto 2024), impegnati a costruire il nuovo oikos ormai di dimensioni planetarie nel senso avanzato da Mauro Ceruti.

Per la densità e la forza teoretica delle proposte messe in campo, si auspica una possibile traduzione di tale fondamentale testo in lingua italiana per aiutare in primis anche nel nostro paese a fare uscire dalle secche le discipline umanistiche e scientifiche che si sono chiuse a volte nel loro recinto e che come tali si sono rese impotenti nel decifrare adeguatamente la situazione odierna con l’impoverire le nostre stesse menti; nello stesso tempo, tale operazione culturale si rende necessaria per un confronto critico con una delle voci più autorevoli del mondo polacco che ha arricchito l’intero pensiero europeo di ulteriori prospettive che vanno al di là di un suo singolo capitolo, quello centrale del testo imperniato sul variegato universo delle scienze dell’educazione, per approdare ad un percorso filosofico di più ampio respiro. E la lettura di Saggi ribelli può rivelarsi oltremodo salutare per produrre anche da noi degli ‘effetti esplosivi’ nei campi in cui si è impegnati con l’agire da ‘catapulta evolutiva’.