I diritti della donna e quelli del nascituro

Leggendo il dictum italiano della legge n. 194 del ‘78, occorre tener fermo in mente l’art. 4. Questo disciplina la casistica italiana che funge da presupposto per legittimare la donna incinta all’esercizio della facoltà di instaurare il meccanismo socio-sanitario, di rilevanza garantistico-legale, interruttivo della gravidanza, entro i limiti posti dal legislatore e nelle forme consentite.

“Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”. Riportare l’articolo 4 nella sua interezza risulta la migliore operazione esplicativa in questo caso.

L’incipitdell’articolo non rinuncia all’utilizzo della formula della interruzione volontariadella gravidanza, entro i primi novanta giorni; i formanti ontici della composita ontologia abortiva autodeterminativa ed equilibrata ai fini della tutela sociale della maternità, cosciente e volontaria, sono costituiti dal serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione allo stato di salute di questa, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze storiche personali dell’avvenuto concepimento (ad esempio, in caso di stupro), o a previsioni circa la anomalia o malformazione del concepito.

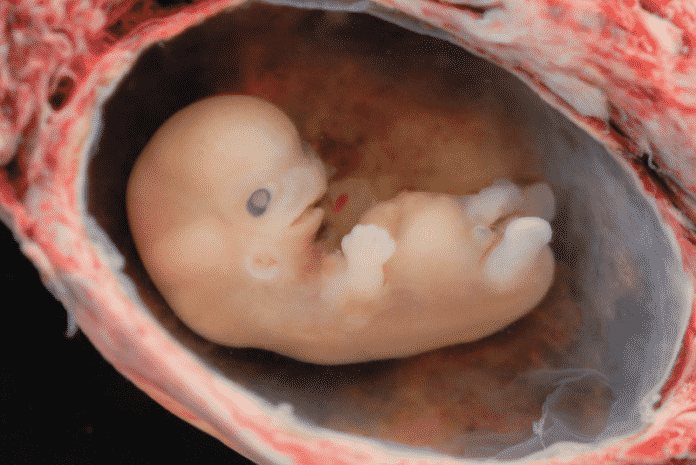

Nel discorrere di aborto e di statuto fondativo sul piano logico del diritto di abortire, poi, non può non menzionarsi la problematica della qualificazione ontologico-filosofica e giuridica dell’embrione: quaestioaltamente dibattuta e mai risolta, e forse mai risolvibile in seno alla propria predicazione nominativa nel definire l’oggetto della sua riflessione.

Al riguardo si cita un passo che chi qui scrive ha concepito e pubblicato in un precedente lavoro:

“Cogito ergo persona sum, verrebbe da proferire in modo sinteticamente solenne, e indicativo.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati (quindi condizionati sospensivamente, si potrebbe intendere) all’evento fisico della nascita. E da questo assunto della normativa – quindi convenzionale in senso giuridico e non soltanto logico – può iniziare, in connessione ai principi costituzionali e del diritto sovranazionale, una indagine ontologico-qualificativa, propedeutica alla edificazione di uno statuto giuridico per l’embrione. Quest’ultimo potrebbe esser visto come persona in formazione, o in realtà “soltanto” come individuo, essere umano in formazione progressiva e quindi come persona in potenza, nel suo potenziale attualizzarsi appunto: non come persona in formazione, dato che il formarsi inpersonamimplica l’esserci già in status personae; tranne se la scienza non chiarirà in modo pregnantemente rigoroso – e purtuttavia sempre falsificabile, ovviamente – la incidenza sull’embrione dei fattori sociali costitutivamente personalizzanti ed esterni alla vita intrauterina, non di alcuni generici fattori bensì degli specifici e complessi fattori sociali che dalla nascita in poi di un individuo inseriscono lo stesso nel collante comunitario che va oltre la piccola formazione sociale della famiglia.

In realtà e a rigore lo Stato protegge il nascituro concepito sotto diversi aspetti, insieme e non separatamente rispetto alla maternità, ma da qui a concepire il nascituro concepito ancora embrione come persona passa di mezzo la problematica dei diritti specifici dell’embrione in quanto persona, e della loro azionabilità (il diritto a non nascere se non sani, di matrice pretoria, è stato sconfessato dalla medesima giurisprudenza di legittimità). Il concetto di persona, infatti, non coincide con quello di essere umano, che lo precede a livello logico se non fenomenologico, dato che ai sensi dell’anzidetto articolo 1 del Codice Civile la capacità giuridica si acquisisce al momento e attraverso l’evento della nascita. In questa concezione, alquanto tradizionale malgrado laica e neutrale nonché descrittiva, viene ad analogicizzarsi la formula normativa della capacità con quella della persona, entrambe non definite, ma lasciate alla applicazione dei giuristi pratici previa identificazione di tali complessi concetti, immersi nel divenire filosofico-antropologico e sociologico del pensiero corrente” (LUIGI TRISOLINO, EGO ET IVS, in “Filodiritto”, 27 ottobre 2016; e in “Persona e danno”, 2 ottobre 2016).

La questione del diritto di scegliere coscientemente per l’interruzione della gravidanza, nel rigore del sistema civilistico italiano, deve coordinarsi con le interpretazioni costituzionalistiche dell’art. 5 del Codice Civile. Al riguardo si rinvia ad un passo di un lavoro precedente di chi qui scrive (lo stesso lavoro scientifico del passo sopra citato):

“Sono rilevanti in tale dimensione del diritto – afferente alle problematiche sottese alla ratiodi cui all’articolo 5 Codice Civile – le questioni dei limiti della liceità delle disposizioni dei frutti del proprio corpo: è ammessa la cessione a titolo oneroso di unghie, capelli, latte (il c.d. latte della balia) per il carattere non lesivo e non irreversibile del distacco dal corpo, il quale si rigenera riproducendo quanto sottratto alla dimensione corporea in un dato momento; si pensi però alle questioni sulla donazione del rene, di parte del fegato, del sangue, oggi consentita. E ancora, si pensi alla questione della disposizione del proprio diritto alla sepoltura, e quindi a dove il corpo, privo di vita e di capacità giuridica, potrà essere posto, e con quali modalità (è lecita la cremazione, ad esempio).

Prima della Legge. n. 194/1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza l’articolo 5 era una disposizione normativa che spesso veniva letta soltanto nel suo versante assolutistico-proibitivo: nelle concezioni che già riconoscevano l’embrione come frutto naturale della donna (e non dello Stato o dell’uomo-padre), al di là della categorizzazione dell’embrione nello statuto ontologico della persona umana o in quello dell’essere umano in potenza, e ancora, nella concezione che lo qualificava come mero agglomerato bio-funzionalizzato di cellule umane e quindi come (sola) materia appartenente al corpo della gestante, portatrice di un proprio interesse in primo luogo, piuttosto che quello alla procreazione e alla continuazione della specie, la donna non poteva ledere l’embrione, poiché avrebbe leso il non ancora maturo frutto del proprio corpo, e quindi, non essendo il frutto staccato dalla persona matrice dello stesso, avrebbe finito per ledere se stessa, con violazione del divieto di cui all’articolo 5. Una interpretazione, questa, davvero analogistica con la disciplina giuridica dellares, e antitetica all’autodeterminazionismo, oltre che – prima ancora – schematica, subordinatrice delle ragioni del diritto del mondo alle dommatiche del mondo del diritto, per come questo illotemporesi manifestava agli occhi dell’interprete tradizionale” (LUIGI TRISOLINO, EGO ET IVS, in “Filodiritto”, 27 ottobre 2016; e in “Persona e danno”, 2 ottobre 2016).

Ecologia, femminismo del nuovo millennio, peculiarità dell’io identitario in societas e diritto sono strettamente connessi, e le riflessioni giuridiche non possono essere digiune di una base gnoseologica non soltanto attraversata bensì proprio fondativamente penetrata dagli anzidetti oggetti del sapere in divenire della umana sapienza.

Per quanto concerne le questioni bioetiche circa il diritto ad interrompere volontariamente la gravidanza, a rigore, il discorso sopra propinato attiene ad un piano essenzialmente giuridico, normativo, ed anche filosofico-antropologico; nessun riferimento si è inteso generare – e men che meno approfondire – nei riguardi delle scienze umane della morale e dell’etica.