La città più bella del mondo

È ben noto che Roma non fu costruita in un giorno, ma è meno risaputo che la Città Eterna ci mise tempo per ospitare le Olimpiadi. Già nel 1908 la nostra capitale avrebbe dovuto organizzare la manifestazione, ma i problemi economici, mascherati dall’eruzione del Vesuvio, convinsero il Governo a non proseguire. Mussolini, in una sorta di gentlemen’s agreement, lasciò che fosse Tokio ad organizzare l’edizione del 1940. Il 15 giugno del 1955 i tempi sembrarono finalmente maturi: Roma prevalse sulla forte candidatura di Losanna, che era ed è la sede del CIO, al terzo giro di voti. Il sogno dell’Olimpiade romana, vagheggiato già da de Coubertin, si realizzò e Roma organizzò un’edizione indimenticabile, memorabile. Lo Stadio Olimpico venne rimodernato, all’EUR Nervi e Piacentini progettarono il Palazzo dello Sport per le gare di pugilato e pallacanestro; un altro Palazzetto dello Sport fu realizzato ancora da Nervi e da Vitellozzi; furono costruiti lo stadio del nuoto e il velodromo. Il Lago Albano ospitò il canottaggio e la canoa, ma a lasciare tutti con il fiato sospeso furono le gare organizzate nella Basilica di Massenzio e nelle Terme di Caracalla, scenari che diedero classicità ed eternità alle gare di lotta; la maratona terminava il suo percorso, “tra ruderi e sul selciato”, sotto l’Arco di Costantino.

I Giochi iniziarono il 25 agosto con i 5346 atleti provenienti da ottantatre Paesi che sfilarono nella cerimonia di apertura. Tutti i continenti furono ben rappresentati, con l’Africa che avrebbe assunto un ruolo di primo piano nelle gare di atletica. Il giuramento fu affidato alla voce, rotta dall’emozione, di Adolfo Consolini, il gigante buono, invece la dichiarazione di apertura spettò al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Il fuoco di Olimpia, trasportato a bordo dell’Amerigo Vespucci, terminava il suo percorso nelle mani di Giancarlo Peris, l’ultimo tedoforo che dava il via alla celebrazione sportiva.

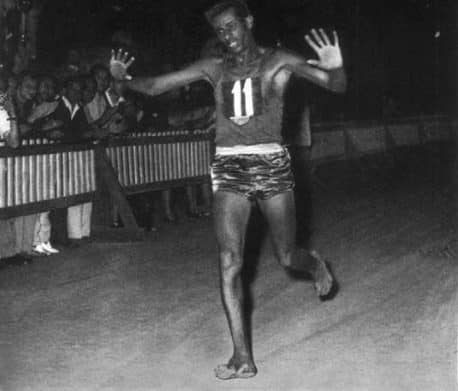

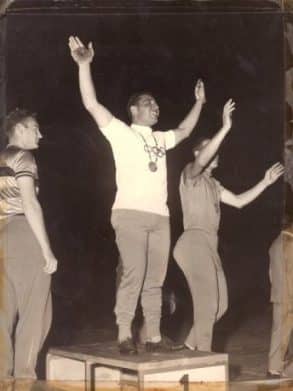

In un’edizione dei Giochi romantica sembrerebbe giusto tornare tra i ruderi e sul selciato della gara più lunga, la maratona, che conobbe un esito inaspettato, complice un etiope scalzo, Abebe Bikila (fiore che crescerà), guardia del corpo del Negus, che la sera inoltrata del 10 settembre passò per primo sotto la suggestiva scenografia dell’Arco di Costantino, davanti al marocchino Rhadi Ben Abdesselam e all’australiano Arthur Barrington Magee. La sua vittoria inaugurò l’ascesa degli uomini degli Altipiani nel panorama del mezzofondo e del fondo. Tutti rimasero affascinati dalla bellezza e dall’eleganza di Wilma Rudolph che nel villaggio olimpico fece breccia tra i maschietti. Affetta da poliomielite in tenera età, dopo i Giochi di Melbourne del 1956, esplose definitivamente a Roma vincendo 100, 200 e 4×100. Verrebbe da pensare all’ennesima dittatura a stelle e strisce nella disciplina madre dei Giochi, ma le prestazioni degli americani furono al di sotto delle aspettative. Nei 100 metri uomini la beffa ebbe le sembianze di ariane di Armin Hary, uno che sfidava le false partenze con i suoi tempi di reazione. Gli americani non perdevano la gara regina della velocità da Amsterdam 1928. Non finì lì: sui 200 m un giovane universitario torinese, Livio Berruti, sorprese l’americano Carney e si aggiudicò l’oro olimpico, mandando in visibilio il pubblico italiano. Nel salto in alto i favori del pronostico erano tutti per John Thomas che peccò di superbia nel corso della finale chiudendo terzo, dietro al georgiano baffuto Robert Shavlakadze e al futuro dominatore Valeri Brumel. Gli americani si rifecero nei concorsi. Al Oerter vinse il secondo dei quattro ori nel disco, mentre nella pedana del lungo Ralph Boston batté il record olimpico di Owens, proprio alla presenza della leggenda nera. Alla fine delle gare, gli americani si aggiudicarono solo un oro (12) in più rispetto all’URSS. L’Italia raccolse meno delle aspettative: importanto furono i bronzi di Abdon Pamich nella marcia e di Giuseppina Leone nei 100 metri. Grazie ai tre ori di Chris von Saltza, nel nuoto gli Stati Uniti furono davanti all’Australia che si confermò nelle vittorie di Murray Rose, John Konrads e di Dawn Fraser.

A Roma nacque un mito, Cassius Clay, che, prima ancora di diventare Mohammed Alì, vinse l’oro nei mediomassimi, mentre un istriano, che avrebbe tenuto incollati gli italiani durante le notti future, trionfò nei welter: Nino Benvenuti. Altri due ori vinsero i nostri pugili: Musso nei piuma e De Piccoli nei massimi.

Tanto ci sarebbe da raccontare su questi Giochi: il Pakistan trionfò nell’hockey su prato rompendo il dominio dell’India; un principe greco, Costantino, vinse nella vela nel Golfo di Napoli, la Jugoslavia fu prima nel calcio. Secondo le previsioni dei giornali francesi, l’Italia sarebbe stata la prima tra le rappresentative più piccole. Fummo terzi con tredici ori, dieci argenti e tredici bronzi. Già detto delle vittorie di Berruti, di Benvenuti e dei pugili. A sorpresa, dopo Londra 1948, il Settebello si aggiudicò l’oro davanti all’Unione Sovietica e all’Ungheria. I fratelli D’Inzeo illuminarono la scena di Piazza di Siena nel salto ad ostacoli individuale dell’equitazione con una storica doppietta oro – argento: Raimondo precedette Piero sul podio. La spada a squadra e Giuseppe Delfino vinsero l’alloro più importante nella scherma. Nel ciclismo facemmo ancetta di medaglie: cinque ori e un argento che bruciò quello di Trapè beffato dal sovietico Kapitonov nella prova su strada, con il lutto di Jensen a far discutere. Trapè si rifece con la squadra di cronometro con la quale vinse l’oro. In pista fu un tripudio azzurro: tutti ricordano lo scatto poderoso con il quale Sante Gaiardoni fulminò Sterckx nella velocità. Gaiardoni, scomparso il 30 novembre 2023, si ripeté nel chilometro da fermo. Beghetto e Bianchetto vinsero l’oro nel tandem, mentre un quartetto fatto di umili lavoratori primeggiò nell’inseguimento a squadre.

I Giochi si chiusero con il successo nel medagliere dell’URSS, davanti agli USA e all’Italia. Una fiaccolata nell’Olimpico gremito chiuse un’edizione romantica, l’ultima a misura d’uomo, ricca di sorprese e di grandi vittorie, di personaggi eponimi e di grandi sconfitti che avevano goduto di ciò che fino ad allora le Olimpiadi non avevano potuto dare, dello scenario unico e irripetibile della più bella città del mondo.