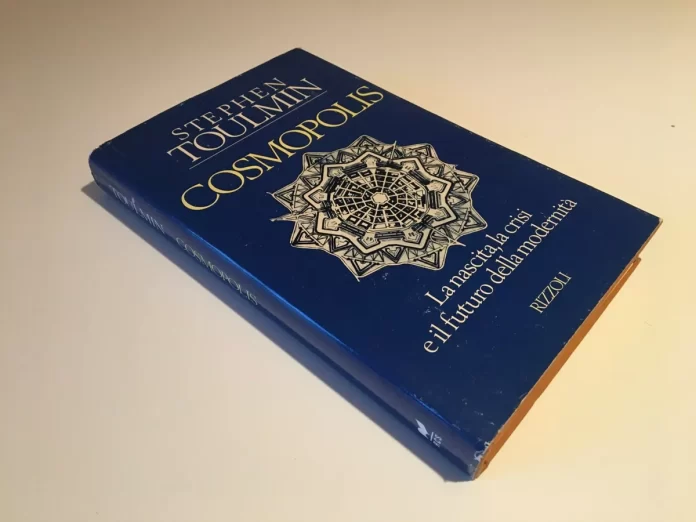

A proposito di Cosmopolis di Stephen E. Toulmin

Se c’è un elemento che accomuna parte del pensiero del ‘900 col corredo di eventi tragici che lo hanno caratterizzato e quello che si sta mettendo in atto nei primi decenni del nostro secolo sotto la spinta di inediti eventi, è la rinnovata sete di verità di fondo che d’altronde è stata sempre il motore che ne ha permesso in ogni ambito i diversi percorsi, anche se spesso sul terreno storico nel narrarli tali percorsi possono sembrare dei ‘decotti di sistema’, per parafrasare Gabriel Marcel, anche per le deviazioni che subiscono; ma per evitare tali deformazioni con le connesse implicazioni ideologiche, si sono messe in essere diverse strategie storico-concettuali per curarli attraverso un più efficace ‘pensiero del pharmacon’, come lo ha chiamato recentemente Bernard Stiegler, nel mettere in atto una strategia in grado di cogliere quei ‘legami che liberano’ e che permettono di ‘vivere meglio’ a dirla con Alfred N. Whitehead. Ma serve fare un ulteriore passo orientato tra l’altro ad individuare quegli stretti legami che spesso li hanno trasformati in ‘demoni’ nel senso avanzato da Edgar Morin con l’ assumere posizioni di natura assoluta; e quegli esiti più maturi del pensiero complesso, che potremmo per tali ed altre ragioni chiamare agapici, permettono di rileggere la nostra storia entrando nei meandri più nascosti che aspettano solo di essere colti per quello che realmente sono. Si segnala in tal senso un lavoro di vero e proprio scavo che ci fa entrare nelle pieghe di quei legami che hanno portato all’instaurarsi del paradigma ‘westfaliano’ o ‘controrinascimentale’ come lo chiama Stephen E. Toulmin in Cosmopolis. La nascita, la crisi e il futuro della modernità, con prefazione di Mauro Ceruti (Milano-Udine, Mimesis 2022); esso è stato a suo modo un ‘evento di verità’, per usare un’espressione di Alain Badiou, se sviscerato nelle logiche di fondo che lo hanno portato a costituirsi nel ‘600 in concomitanza con lo sviluppo parallelo sia del razionalismo classico che della nascita degli Stati sovrani e assoluti.

E dato che in diversi contesti dei nostri tempi si sta assistendo mutatis mutandis ad analoghi tentativi del genere con l’inevitabile portata di esiti imprevedibili data la posta in gioco dei problemi dell’Antropocene, diventa pertanto utile, oltre che cogente, confrontarsi con la diagnosi prospettata da Toulmin che, nell’interrogare la modernità nelle sue pieghe più nascoste, ci consegna un insieme di strumenti per avere una idea della situazione odierna e per meglio ‘comprendere la crisi cognitiva che sottende le crisi globali che abbiamo di fronte’ , come afferma Mauro Ceruti nella prefazione; in tal modo la ragione critica, che oggi più che mai non può non essere che quella imperniata sull’anima della complessità nel fare dialogare con rinnovato spirito costruttivo conoscenza, responsabilità e speranza, viene ad assumere quella dimensione agapica che le è propria nel fare emergere le verità dei fatti o il loro ‘grido’, spesso soffocato da quelle che Gaston Bachelard chiamava inappropriate ‘impalcature concettuali’ col diventare ‘ostacoli epistemologici’ di non poco conto. Cosmopolis, opera pur scritta più di trent’anni fa, si rivela una non comune navigazione nello scovare nella Modernità le poste in gioco, sul terreno sia cognitivo che etico-politico, di quelle che Toulmin chiama “traiettorie gemelle” che sono convissute nel loro incontro-scontro dal Quattrocento al Novecento: la prima modernità, caratterizzata dall’anima iniziale umanistica e rinascimentale con le sue diverse ‘esuberanze’, come le chiamava Hélène Metzger, non solo di ordine cognitivo, e la seconda modernità o “controrinascimento” in pieno Seicento, sviluppatasi in seguito all’avvento della razionalità cartesiana e newtoniana con l’obiettivo di ‘pianare le asperità del reale’ a dirla con Jean Cavaillès.

Toulmin ci offre una lucida analisi di quella che Mauro Ceruti chiama ‘curiosa abiura’ da parte della seconda modernità di tali importanti esordi umanistici in quanto si ritiene che sono ritornati prepotentemente alla ribalta in questi ultimi tempi grazie alla loro portata più universale e ‘cosmopolitica’ e più in grado di far fronte alle crisi attuali e di tracciare “la via del domani” nel riportare al centro dell’attenzione non solo cognitiva l’interesse per le “questioni concrete”, “il particolare, il locale ed il temporale” sacrificati dalla ragione cartesiana in nome “del generale e dell’atemporale”; si mette così in primis in discussione la visione lineare da più parti sostenuta di tale non omogeneo processo storico-culturale per le diverse dinamiche ivi presenti e con essa la ricca e contradditoria letteratura sull’entrata o meno nella cosiddetta ‘postmodernità’. Ed il momento-chiave o simbolico in cui viene visto in atto il passaggio decisivo alla seconda modernità, vista nella sua estrema opposizione alla prima, è costituito dall’assassinio di Enrico IV nel 1610 e dal tentativo poi visto come un fallimento, in base ad una lettura semplificatrice dei fatti, nel mettere in atto “una politica di tolleranza religiosa” insieme alla sottovalutazione del percorso di natura più pluralista e aperto degli umanisti e di Montaigne. In seguito, lo scatenamento della Guerra dei Trent’anni con le diverse devastazioni pose le premesse per Toulmin tra il 1640-1660 della “politica della certezza”, per il “linguaggio della certezza”; esso venne mutuato dalla teologia dogmatica dell’epoca sino ad obbligare i filosofi seicenteschi non solo a “costruire schemi intellettuali astratti e atemporali”, ma a dare “una risposta appropriata a una specifica sfida storica: il caos politico, sociale e teologico rappresentato dalla Guerra dei Trent’anni”. In tal modo si affermò una svolta epistemica che fu uno dei fattori determinanti della rivoluzione scientifica moderna col diventare punto di riferimento del paradigma “westfaliano” degli Stati sovrani e nazionali dove, a dirla con Mauro Ceruti, diventa ‘Hobbes l’alter ego di Cartesio’.

Toulmin, come filosofo della scienza attento alle ultime metodologie storico-critiche col situarsi sulle nuove “frontiere tra la filosofia e le scienze mutate dagli anni Cinquanta” del secolo scorso, ci aiuta, pertanto, a capire da un lato meglio “l’originalità degli scienziati del Seicento” da Galileo a Newton e dall’altro ritiene insufficienti le interpretazioni in auge che vedono il tutto come un passaggio da un modello tradizionale di razionalità ad uno più moderno basato sul metodo sperimentale; occorre vederlo invece come un insieme di “risposte a un momento di crisi” e frutto di una serie di “sfumature di una complessa sequenza di eventi” storici da analizzare dettagliatamente, come ad esempio “la ricezione delle idee di Cartesio”, il suo “fascino che offuscava i lumi degli umanisti del Rinascimento con la loro modestia e ed il loro scetticismo”, la “passione per Galileo” insieme con la ricerca costante per i “fondamenti” ed per il “bisogno della certezza”.

La complessa ‘impalcatura’ cartesiana, con la relativa “iniziativa razionalista volta a decontestualizzare i problemi della scienza e della filosofia” nel dare consistenza al metodo formale, fu non solo “un meritorio esperimento di metodologia filosofica”, ma “anche un’abile mossa politica” come “una risposta retoricamente adeguata alla generale crisi politica del Seicento”; del resto la stessa characteristica universalis proposta da Leibniz doveva servire “per le comunicazioni tra popoli diversi” nel tentativo di portare a termine la sua “costante missione di ‘ecumenista’ teologico”. E la “nuova Cosmopolis”, frutto di quella vera e propria “impalcatura intellettuale” proposta poi da Newton nel mettere in piedi il “modello planetario della società”, rifletteva la “struttura della natura” che garantiva la “stabilità sociale che dipendeva dal ‘conoscere il proprio posto’ in relazione agli altri”; tali eventi intrecciati tra di loro, pertanto, sono considerati “il vero problema storico” se si analizzano debitamente insieme al fatto che sono “il prodotto degli stessi conflitti che modellarono tanti altri aspetti dell’esperienza umana tra il 1610 e il 1650”.Toulmin ci fornisce, pertanto, degli strumenti per prendere atto che “ogni tanto i grandi filosofi, come gli dèi dell’Olimpo, scendono e si mescolano al mondo degli uomini”; i testi dei vari Descartes, Leibniz e Newton., ad esempio, non sono solo frutto di una strategia puramente razionale e di “una stratosfera atemporale e astratta, ma di “intelletti stimolati dagli événements extérieurs dei loro tempi”.

E nell’interrogare il passato, ci poniamo in posizione “nei riguardi del futuro”; “indietreggiando verso il nuovo millennio” per Toulmin, in seguito al secondo conflitto mondiale che ha rappresentato “il culmine dei processi sociali e storici” iniziati nel ‘600 con la nascita degli stati e del pensiero moderni, si sta assistendo alla “reinvenzione dell’umanesimo” con una rinnovata attenzione critica al locale, al singolare, al concreto, al temporale da parte delle stesse scienze nel presentarsi come “una confederazione di imprese, con metodi e modelli esplicativi adeguati ai loro specifici problemi” e “adattati, come insegnava Aristotele, alla ‘natura del caso’” col riprendere insieme alla filosofia “le posizioni intellettuali dell’ultima generazione precedente Cartesio”. Venuto meno il “sogno del fondazionalismo” col paradigma westfaliano che ha messo in essere, per Toulmin bisogna ridare al pensiero filosofico-scientifico, oltre a un nuovo modo di dare senso al ‘rigore’, la capacità di “adattare l’azione alle domande specifiche delle situazioni particolari“, di curare meno “la stabilità e la sistematicità” e dare adeguato spazio “alla funzione e all’adattabilità” ; in tale contesto trova la sua ragion d’essere il pensiero complesso col dare alla scienza “il compito intellettuale” di mettere in atto procedimenti e “ragionamenti subdisciplinari, transdisciplinari e multidisciplinari” con i loro gradi di incertezza e di dubbio, caratteristiche tipiche degli umanisti cinquecenteschi nel permettere “il recupero della filosofia pratica” in quanto frutto dell’esigenza del fatto che i “nostri pensieri e le nostre azioni fossero ragionevoli”.

In tal modo, per tracciare la rotta e “la via del domani”, è ritenuto “possibile recuperare la saggezza a misura d’uomo del Rinascimento” senza tralasciare “i vantaggi guadagnati durante i trecento anni” passati, “umanizzare l’umanità” nel tentativo di mettere in atto “una Modernità umanizzata, che integra umanità e natura” col fare a meno di “forze centrali e di equilibri stabili” che si rivelano essere “umanamente implacabili”; tutto questo è la base per tracciare i contorni di una “Cosmopolis ecologica” in grado di valorizzare “la differenziazione e la diversità, l’equità e l’adattabilità”, di schiudere “le possibilità del cambiamento” e di “diventare emancipatorio” nel permettere percorsi “multinazionali e transnazionali”, finalmente liberi dallo “schema del Leviatano” e dall’”immagine newtoniana di un potere massiccio esercitato da enti sovrani per mezzo di una forza centrale”. Così un lavoro come Cosmopolis, che si presenta anche come” una storia delle idee ‘moderne’ di razionalità, ci consegna un percorso teso ad “umanizzare la scienza e la tecnologia”, a “riappropriarci degli scopi della filosofia pratica” col recupero critico dell’”idea di razionalità che era dominante prima di Cartesio”, arricchita sul piano epistemico dalle “relazioni tra tutte le sottodiscipline delle scienze naturali” con i loro risvolti ‘ecologici’ che stanno ridefinendo “in dettaglio il vocabolario del libro della natura di Galileo” aprendo “nuovi campi di ricerca multidisciplinari”; e tutto questo avviene insieme con la presa d’atto definitiva che “in una Modernità umanizzata, la decontestualizzazione dei problemi tipica dell’Alta Modernità non è più una scelta possibile” in quanto sia pure faticosamente stiamo metabolizzando “la complessità esterna della natura e dell’umanità”, col ricostruire “la cornice umana” dei nostri “calcoli” e per non rimanere nuovamente “ciechi, come i successori di Cartesio, rispetto alle inevitabili complessità dell’esperienza umana”. Cosmopolis, pertanto, è un invito pressante a mettere in atto un atteggiamento di pensiero e di azione rivolto a come “fronteggiare il futuro” sfruttando tutte le potenzialità agapiche, implicite nei vari settori cognitivi e non, col loro pieno di un proprio ‘orizzonte di aspettative” da coltivare col mettere da parte i conati nostalgici che ne sono privi.