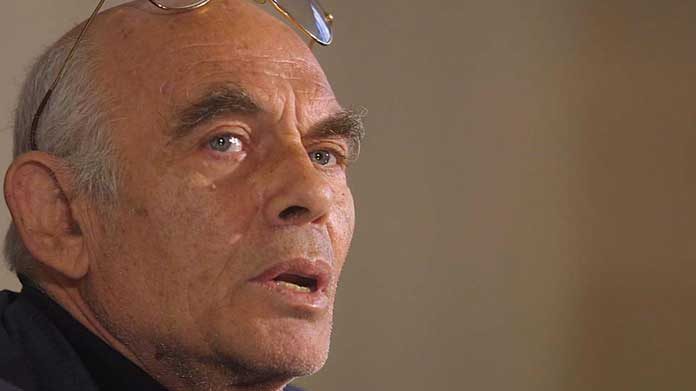

Pasquale Squitieri ha rivoluzionato il modo di fare cinema italiano, pagando, spesso sulla propria pelle, un prezzo troppo alto per una personalità tanto eclettica.

“Riccà, ho messo la croce sul primo nome, un certo Pasquale“. Se nel 1994 avevate raggiunto la maggiore età, sulle liste dell’allora Alleanza Nazionale, nel collegio di Andria e Barletta, avreste trovato il nome di Pasquale Squitieri. Forse, al buon Riccardo e all’elettorato comune, quella qualifica non diceva granché, ma Pasquale Squitieri ha rivoluzionato il modo di fare cinema italiano, pagando, spesso sulla propria pelle, un prezzo troppo alto per una personalità tanto eclettica, cangiante nello stile e nelle idee, ribelle nell’anima e angariata dalla vita.

Pasquale Squitieri si è spento lo scorso 18 febbraio all’ospedale “Villa San Pietro” di Roma. Durante i funerali capitolini, nella “Chiesa degli Artisti” di Piazza del Popolo, la sua seconda moglie Ottavia Fusco, e la figlia Claudia hanno ricordato la fatale passione del loro amato congiunto per il fumo. E, proprio come una sigaretta, Squitieri si è consumato bruciandosi lentamente, ma ardendo di Settima Arte.

Nato a Napoli, nel 1938, Pasquale Squitieri si laurea in Giurisprudenza e lavora in banca. Il suo esordio come regista avviene con “Io e Dio”, pellicola del 1969 prodotta da Vittorio De Sica. Raggiunge il successo con lo pseudonimo di William Redford, ma, dopo una breve parentesi nel genere “spaghetti western” (“Django sfida Sartana”, 1970 e “La vendetta è un piatto che si serve freddo”, 1971), decide di abbandonare l’anglosassone appellativo per affrontare tematiche ancora poco trattate dalla società italiana.

Ci troviamo al cospetto di affreschi, quali “L’ambizioso” (1975), “Il prefetto di ferro” (1977) e “Corleone” (1978), lungometraggi incentrati sulla connivenza tra Stato e Mafia. Le proiezioni “Viaggia, ragazza, viaggia, hai la musica nelle vene” (1974) e “Atto di dolore” (1990) spingono lo spettatore ad interrogarsi, per la prima volta, sull’abuso delle droghe. Premonitore è anche il capolavoro “Gli invisibili” (1988), pacciamata torma protagonista di un episodio terroristico. La canea di “Razza selvaggia” (1980) e “Il colore dell’odio” (1990) segna, invece, la geniale ambiguità di un uomo poco disposto a rintuzzare l’ansante questione della compunta immigrazione.

Già, perchè, pur essendo di destra, la banderuola issata sopra Casa Squitieri ondeggiava in favore di venti di giustiia. L’invettiva contro l’eurodeputato leghista, Mario Borghezio, paragonato, nel 2013, ai nazisti del Processo di Norimberga, gli è valsa una querela, l’ennesima di una carriera tornita di coscienze limpide e fedine penali sporche. Come quando, nel 1961, fu arrestato per una rissa con un poliziotto che aveva insultato l’attrice Anna Maria Guarnieri, o quando, vent’anni dopo, dovette rigettare le accuse di peculato.

“Ospedali, galere e prostitute: ecco le vere università della vita.” Leggendo Bukowski, Squitieri ne ha apprezzato, in parte, le regole esistenziali. Ha confessato di aver provato di tutto, tranne l’amore a pagamento, e, francamente, la relazione intrattenuta, nei primi Anni Settanta, con la statuaria Claudia Cardinale, ci avrebbe fatto meravigliare del contrario. La volle con sè ne “I guappi” (1973), film storico-politico, antesignano di “Claretta” (1984) e “Li chiamarono…briganti!”, sicuramente la sua opera più discussa.

Indiscutibile e crescente è stata la sua parabola creativa, unica per la visione d’insieme di un progetto dal fine documentaristico, un realismo sopra le righe, ipotetica raccolta firme per l’uguaglianza sociale di chi non sapeva nè leggere nè scrivere, di chi ha scelto quella sequenza di immagini, apportando una crocetta sul primo nome della lista, un certo Pasquale!