Il caso di Edizioni Barbieri di Manduria (TA)

Nel terzo giovedì del mese di novembre si celebra la Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO nel 2002, per evidenziare il ruolo della filosofia nella formazione dello spirito critico nella collettività intera, ed in particolar modo nelle giovani menti; e non a caso, in Italia, in tale operazione sono impegnati in prima linea docenti e studenti delle scuole superiori invitati ogni anno a confrontarsi con un tema specifico, ma che riguarda tutti come quello di quest’anno e dedicato alla natura vivente e alla sua cura, anche perché si sta prendendo coscienza, sia pure faticosamente, a tutti i livelli di vivere insieme in un unico oikos di natura sempre più planetaria. In tale contesto è da tenere presente il ruolo non secondario che svolgono case editrici operanti da diverso tempo, situate in provincia e nelle grandi città, di piccole e medie dimensioni nel proporre collane e riviste dedicate al pensiero filosofico nelle sue diverse diramazioni; in tale compito non facile vengono coadiuvate da docenti di Filosofia impegnati sia a livello universitario che negli Istituti secondari che poi permettono la realizzazione di proposte editoriali di non poco conto e di altri significativi eventi a partire dai Festival di Filosofia. Si segnalano in tal senso, ad esempio, la Casa Editrice Mimesis di Milano con numerose collane, Castelvecchi di Roma che tra l’altro dal 2024 si è fatta promotrice di una rivista cartacea e già giunta al quarto numero come Asterix, espressione di ‘Filosofia in movimento’ da diverso tempo operante nella capitale; nel Sud sono da tenere presenti Orthotes Editrice di Napoli, nata nel 2012 proprio come ‘casa editrice di filosofia’ , l’Armando Siciliano di Messina che ha dato spazio a figure come Gaston Bachelard e Edgar Morin insieme con la rivista ‘Complessità’, Edizioni Barbieri con sede a Manduria in provincia di Taranto, dove negli anni ’60-’80 ha operato la ormai storica casa editrice Lacaita. Nei rispettivi cataloghi offrono, oltre a monografie e saggi critici, le opere di significative figure del pensiero filosofico in traduzione italiana che spesso non trovano adeguato spazio nelle case editrici più note.

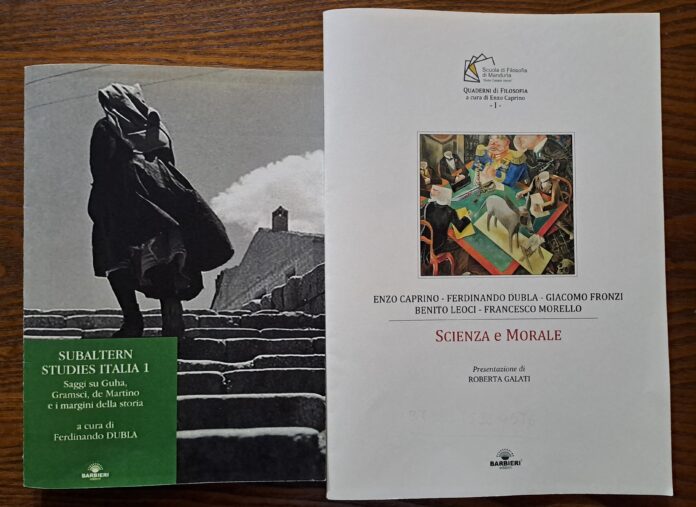

Ma ciò che più risalta da parte di quest’ultima casa editrice come l’Edizioni Barbieri è la varietà delle proposte in campo; dopo aver dato spazio a delle collane col presentare al pubblico italiano figure poco note ma di livello europeo come Federigo Enriques, Hélène Metzger e Michel Serres figura quest’ultima ora al centro dell’attenzione da parte di altre case editrici nazionali, si segnala la recente iniziativa di pubblicare brevi saggi, ma incentrati su problematiche al centro dell’interesse internazionale dopo essere state oggetto di giornate di studi a livello locale ed insieme espressione della Scuola di Filosofia di Manduria “Giulio Cesare Vanini”, fondata da Enzo Caprino. A tale scopo e a cura dello stesso Caprino sono sorti ‘Quaderni di Filosofia’, agile collana con ‘allestimento spillato’ che, oltre al contenimento dei costi, punta a dare ai lettori la possibilità di ‘rilegare i vari fascicoli pubblicati negli anni in un unico volume’; così mettendo insieme, da una parte, le forze di docenti di Filosofia che dopo una lunga permanenza nei licei continuano la loro battaglia nel credere ancora fermamente in tale disciplina e, dall’altra, il coraggio di un editore che si fa interprete di un tale bisogno tra l’altro trasversale nella società, si è pervenuto al primo ‘Quaderno’ dal significativo titolo Scienza e Morale, con presentazione di Roberta Galati (Manduria 2024, pp. 32, Euro 2,50), che sarà seguito a breve da un fascicolo su Gilles Deleuze, oggetto di rinnovato interesse in tutta Italia.

Frutto di una giornata di studi, Scienza e Morale, corredato dai vari interventi sia di docenti universitari che di professori di Liceo in diverse discipline come Enzo Caprino, Ferdinando Dubla, Giacomo Fronzi, Benito Leoci e Francesco Morello, dà voce ad uno dei temi più scottanti sul tappeto oggi e cioè lo sforzo di fare i conti con gli sviluppi della conoscenza scientifica e di “fondare un’etica per la civiltà tecnologica”; sono stati presi in considerazione i temi della “libertà della ricerca”, quello dei rapporti tra “scienza e coscienza” e “tra scienza e bene comune”, “le sfide della scienza” e la “prospettiva marxista sulla scienza”. Sia pure in forma breve, ma è lo spirito di ‘Quaderni di Filosofia’, i singoli contributi partono da prospettive diverse ma gettano una luce critica sui singoli argomenti trattati e che riguardano il ruolo della scienza con le sue sfide nel mondo contemporaneo con l’invitarci a farla entrare con tutte le implicazioni etico-antropologiche che comporta nel nostro ‘piccolo pantheon portatile’, a dirla col filosofo francese Alain Badiou. Del resto, l’obiettivo di ‘Quaderni di filosofia’ è proprio quello di coinvolgerci in un problema cogente e di dare gli strumenti più appropriati per affrontarlo di petto, senza dare adito a posizioni normative e semplicistiche sempre in agguato e che spesso albergano nelle nostre menti.

Ma c’è ancora un’altra interessante proposta editoriale di Barbieri Edizioni, inedita nel panorama italiano, che è quella di dare spazio alla prima raccolta di saggi di “Subaltern studies Italia” a cura di Ferdinando Dubla (Manduria 2024, pp. 40, Euro 2,50); nel primo numero si ripercorre la storia di tale movimento di pensiero nel campo della storiografia, ispirato ad Antonio Gramsci e portato avanti in India da Ranajit Guha (1923-2023), pioniere in tale approccio e dei ‘Post-colonial studies’. Ferdinando Dubla, con già all’attivo vari studi su Gramsci e Scotellaro, prende in esame il percorso di tale figura autore di vari lavori, alcuni dei quali tradotti in italiano nei primi anni del secolo; ne ripercorre i momenti salienti e, nel rendergli omaggio, aiuta a capire come tali studi “nacquero dai margini di Gramsci”, nel loro “germogliare e propagarsi” come progetto accademico, fuori dai partiti comunisti ufficiali. Il che sta a dimostrare, ancora una volta, l’importanza assunta dal pensatore sardo a livello mondiale da essere ormai il pensatore italiano più studiato e tradotto al mondo; e confrontarsi col suo pensiero è sempre un avvenimento che può portare ad una ‘conquista di coscienza superiore’, oggi più che mai necessaria anche se sono ancora pochi gli ‘scolari’ in grado di recepire tale cruciale invito (La cella di Antonio Gramsci a Turi, 29 agosto 2024), che può rivelarsi strategico nel mettere in atto le basi di un nuovo Antropocene, come da più parti viene progettato.

Nella seconda parte, Dubla concentra la sua analisi sul Quaderno 25 del 1934 di Gramsci dove i Subaltern Studies sono configurati “come svelamento di ‘tracce’ in antitesi ai meccanismi di costruzione della storia come modalità egemone di relazione con il passato”, aspetto ritenuto a base della ragione postcoloniale decostruzionista; nell’ultima parte, non poteva non mancare l’analisi del contributo dato da Ernesto De Martino alla “storia del mondo popolare subalterno” attraverso la lettura e l’approfondimento dei testi di Gramsci. Pertanto, poche pagine portano da un lato al confronto critico con una delle menti più acute del pensiero del ‘900 e dall’altro si rivelano rivelatrici di una pista di pensiero che può essere utile per capire meglio i meccanismi ideologici che stanno a monte dei processi sociali di dominio e che vanno individuati per situarci più consapevolmente nei momenti in cui ‘albeggiano’, nel senso di Ernst Bloch, e prendono forma segnali di speranza e di cambiamento.

Barbieri Edizioni, così, ci consegna dei percorsi filosofici che pur diversi tra loro possono lasciare delle ‘tracce’, nel senso di Jacques Derrida, in grado di aprire dei varchi e di scalfire vecchi punti di vista sempre pronti ad incunearsi nelle menti; ‘Quaderni di Filosofia’ e ‘Subaltern Studies Italia’ aiutano in tal senso e c’è da augurarsi che tale scelta editoriale possa entrare più facilmente nelle nostre biblioteche mentali e materiali.