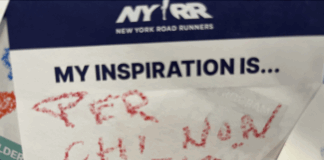

«Ti aspetterò nell’ottavo giorno, quello che non ha nome, quello dove brilla la luce più bella della settimana»

(F. Caramagna)

La sua dimora era diventata la sala d’attesa.

Per lungo tempo aveva creduto che in luogo del genere fosse esattamente il Purgatorio e, chissà perché, si era lasciato convincere che la definizione insita in quel nome dovesse avere un’accezione negativa.

Pensava al Purgatorio e alle sale d’attesa ed improvvisamente gli saltava in mente solo il grigio: quel colore che doveva essere la tinta dell’inutile e, insieme all’inutile, dell’insofferenza e della sofferenza.

E certo, per vivere in sala d’attesa serviva pazienza, quella cosa che senza convenevoli o smancerie, aveva un’etimologia precisa che affondava le radici nel latino patire.

I danni che aveva fatto la sua carriera da liceale prima e da studioso di lettere classiche poi, per un certo tempo non si erano potuti contare.

Poi però era intervenuta la vita, quel vortice di eventi che non gli aveva lasciato troppa scelta, in certi casi proprio nessuna e così aveva imparato: la sala d’attesa era diventata la sua più grande opportunità.

Innanzitutto era la prova che lì seduto c’era un uomo che si era scelto ed aveva, per questo, scelto di scegliere: non si era accontentato delle occasioni, ma aveva deciso di tendere ad una specifica occasione. Sempre.

Naturalmente l’Occasione con la O maiuscola non poteva stare dietro l’angolo: quello era il posto degli scartini a scala quaranta, delle coppe a briscola in risposta ai danari, dei tre a burraco.

Lui non raccoglieva, aveva puntato il poker d’assi e così aveva magistralmente imparato l’arte dell’attesa.

Un tempo avrebbe ceduto a mille recalcitranti tentativi di piegare tempo ed eventi, avrebbe imprecato, avrebbe perso la pazienza e sofferto: ovvio, da quando la vita si lascia controllare?

Da mai, lo aveva finalmente capito: e così sentiva di aver vinto.

Seduto in quella sala d’attesa era sereno: sapeva che meno tempo aveva da vivere e più tempo riusciva a spendere per aspettare, che l’attesa era inutile solo se si aveva la stupida pretesa di vedere attraccare una barca in un aeroporto, che il male era non aspettare nulla e non il suo contrario. Che tutto il valore era nel perché, nel motivo, in Itaca, nel suo poker d’assi: per quello non si sarebbe mai pentito di aver atteso, avrebbe potuto piuttosto pentirsi un milione di volte per aver fatto, invece, troppo presto.

Era seduto, non era inerme, non era fermo e nessuna parte di quel tempo era sprecata: stava aspettando, diventava ogni giorno più forte, non perdeva di vista l’arrivo e lo avrebbe raggiunto. Fosse stata l’ultima cosa concessa dalla sua vita.

L’attesa: una fatica. Verso una conquista.