Una delle tante paraculate dell’editoria mondiale

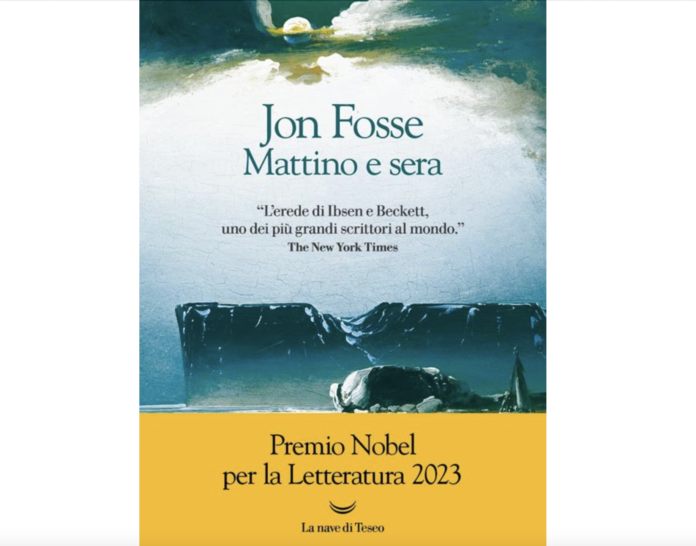

Ho terminato di leggere la novella di Jon Fosse “Mattino e sera”, premio Nobel per la Letteratura 2023. Sulla prima di copertina vi è la critica del The New York Times: L’erede di Ibsen e Beckett, uno dei più grandi scrittori al mondo.

Provo sentimenti contrari.

I personaggi della “novella” sono privi di consistenza interiore, sono avanzi narrativi poco credibili, di altre vite fatte proprie frettolosamente, a distanza. Restano imprigionati nel limbo di una creazione personale, personaggi al rallentatore provati da angoscia e dolore, con la sola via di fuga di un finale ambiguo: sono e basta, hanno una presenza scenica priva dell’umanità che separa il vissuto dall’immaginazione.

La scrittura di Fosse è fatta di sole virgole e di lettere maiuscole che sostituiscono i punti: tutto comincia e sembra non finire, il che è stilisticamente carino ma semanticamente discutibile. La critica non ha scritto che potrebbe persino ricordare, in modo oltraggioso, il più geniale e cattivo Faulkner: un altro gigante che supera in arte persino Beckett.

Fosse, secondo me, potresti dirmi che un centinaio di pagine è poco per giudicare, è il più grande “abbaglio” dell’editoria mondiale degli ultimi anni. Tradotto in oltre 40 paesi nel Mondo. La legge della vita però vuole che sia stato accettato con gli allori della fama.

Ho visto il suo testo teatrale Warmt (Caldo). Lo trovate su YouTube. La trama: un pontile e una casa sul fondo con davanti il mare. Due uomini che non si conoscono parlano della stessa donna di cui hanno inspiegabilmente lo stesso ricordo: estate e una donna bella e misteriosa in costume da bagno nero (dopo che si sarà spogliata). All’improvviso arriva la donna, e il ricordo di ciò che è accaduto in quella casa riaffiora nei due uomini. Le conseguenti domande: chi sono quei due uomini? Chi è la donna? Quale rapporto c’è tra i personaggi? Una esperienza teatrale emotivamente irritante, lo sono anche le opere di Beckett e non ammetterlo sarebbe sciocco. Si può considerare “rivoluzionario” il teatro beckettiano ma solo perché imprigionato nel contesto acerbo degli anni 1950 e 1960. Il teatro di Jon Fosse non ha alibi culturali e sociali. È simulazione di una realtà dispotica e antropofaga (si nutre delle proprie angosce senza saziarsi). L’essere umano ha già il suo appuntamento con la morte ma ne ha perso coscienza, morde e mastica le sue emozioni, le sputa sul palco; è catartico, ossessivo, compulsivo, disturbato dalla propria coscienza. È un teatro asfissiante. Non conduce da nessuna parte, si ferma prima della luce nell’ombra del delirio.

Se Beckett ci ha convinti che da qualche parte tutti prima o poi dovremo aspettare un Godot, Fosse è l’ennesimo allievo: primo della classe, certo, della letteratura universale e del teatro. Scomodare il teatro dell’assurdo è stato conveniente da parte della critica: senza un nome una strada non può esistere. Perlopiù percorrere quella strada che non ha nessuno in attesa. Il teatro di beckettiano toglie solo, non restituisce. Esige pazienza e fantasia. È provocazione e burla: è metafora crudele, i personaggi sono messi spalle al muro dall’insensatezza, dal vuoto fisico ed esistenziale. C’è il dolo dell’accanimento psicologico, devono soffrire, costiparsi, mutilarsi delle parole che spiegherebbero. Solo il silenzio dell’imbarazzante assurdità umana.

Aspettando Godot. Preferisco soffermarmi qui, è di gran lunga l’opera più conosciuta. Ne ho veduto una edizione cartacea uscire dallo zaino di un giovane uomo tempo fa, in treno. Non ho resistito, ho dovuto chiederglielo: “Come mai Aspettando Godot?” E lui, un fiume in piena, tanti elogi, aveva riscritto l’opera che aveva finalmente una morale positiva (il non trovare è un fallimento umano), un inizio e un finale. Aveva riscritto i dialoghi, anzi, i dialoghi avevano finalmente un senso. L’ho guardato come si guarderebbe qualcuno affrontare il vento e il buio con una candela.

Perché Aspettando Godot? In fondo è solo teatro racchiuso nelle facce inespressive di Vladimir ed Estragon: uomini come tanti, senza talento e mestiere, che sopravvivono cercando la propria fortuna in un appuntamento con uno sconosciuto. Eventi incomprensibili e casuali, per Beckett il linguaggio teatrale doveva essere fondato sull’irrazionalismo metafisico, sull’assenza di logica e ragione. Un teatro senza scena, senza movimento, si resta sempre in attesa, senza un finale. Il secondo atto una copia del primo. I due personaggi che si propongono di andare ma restano fermi accanto al solito albero. L’indugiare in modo ciclico, inconcludente, senza memoria e distinzione tra passato e presente, con parole anemiche. Pochi prima di Beckett avevano osato desacralizzare i corpi, deumanizzarli.

Mi chiedo da anni come un testo teatralmente mediocre come Aspettando Godot, esatto mediocre ma ermeneuticamente profondo e complicato, sia potuto diventare un capolavoro senza tempo.

Il teatro di Jon Fosse non fa eccezioni, è sopravvalutato. Il male morale del nostro tempo è l’incapacità di muoverci senza fili, la comodità di restare burattini di una Legge superiore, a costo di annientarci.

Aspettando Godot. Il teatro dell’assurdo: non antefatti e fatti, non una realtà unica e assoluta ma una serie di verità relative tra loro; tanti significati allegorici, i pregiudizi e le ipocrisie dei rapporti umani.

E il rassegnarsi sbalordito, dinanzi a tutto quel caos umano e temporale, diventa infine il capolavoro dello stesso spettatore.

Una furbacchiata esistenziale, voluta da Beckett, si erge a summa gemma del teatro mondiale. Perché l’essere umano-spettatore non ha mai trovato un senso alla propria vita e giammai lo troverà, ergo il non giungere mai di Godot e l’inconcludenza dei dialoghi dei personaggi. Non chiedetevi mai chi possa essere quel Godot. Sicuramente sono io, siamo noi, siete voi, sono loro: tutti davanti allo specchio del tempo che passa senza trionfi, rigurgitante di ferite e cicatrici. Ognuno attende il sé nascosto, il padrone che gestisca per noi le emozioni.

Il teatro di Fosse è anch’esso appesantito dall’inesperienza dei propri sentimenti. Teatro dell’assurdo? Non sarà una etichetta culturale a salvare l’arte e la vita scenica. È un teatro affettivamente contrito, difficile.

Con rammarico ricordo che abbiamo lasciato andare nel silenzio dei riconoscimenti, uno scrittore come Cormac McCarthy; e premiato a caso, tra la nobiltà dei così definiti scrittori, come avviene spesso, il caro Jon Fosse insieme ad altri. Questa mancanza è uno dei tanti lasciti scellerati della relatività dell’intelligenza.

Ognuno cerchi nella spazzatura del mondo le parole che vuole e le confezioni come meglio crede.