«Noi moriamo soltanto quando non riusciamo a mettere radice negli altri».

(Lev Tolstoj)

«Intorno a lui, la stanza era pervasa dal profumo di quella pianta sconosciuta che aveva trovato per strada: verde, insolita e al contempo stranamente familiare, come le cose che non sai di amare tanto finché non appaiono all’improvviso e nel modo più inaspettato dentro la tua vita».

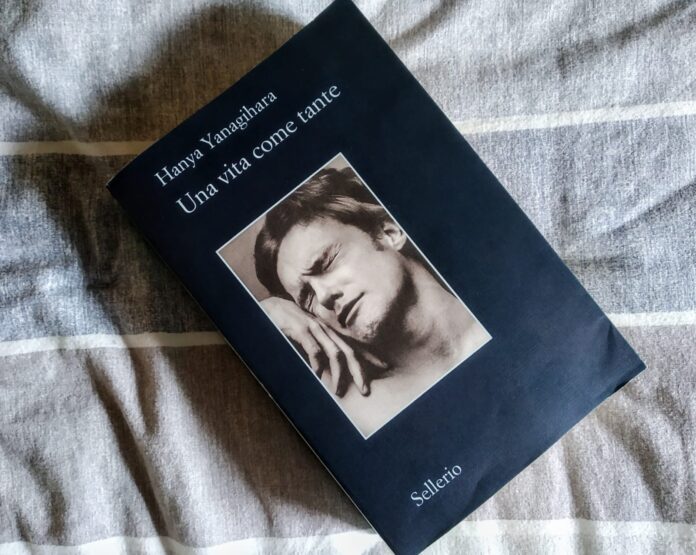

(Hanya Yanagihara da Una vita come tante)

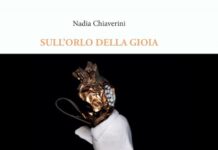

Ho finito di leggere da qualche ora il ponderoso romanzo di Hanya Yanagihara, dal titolo Una vita come tante.

L’avevo comprato quasi per pigrizia, tipica di chi non ha idea di cosa leggere dopo aver finito il libro che ha sul comodino.

M’ero fatta convincere dalla sua bella evidenza sullo scaffale della libreria, così massiccio per essere un volume della Sellerio che ricordavo pubblicare libri smilzi.

«Questo è un libro famoso» aveva detto il mio accompagnatore prendendolo in mano. «È ai primi posti della classifica delle vendite e la critica ne dice un gran bene».

Così lo avevo avvicinato alla cassa per acquistarlo.

Qualche giorno dopo, ne ho avviato la lettura che ho completato in una settimana o poco più.

Senza spoilerare, perché pare brutto togliere il gusto della lettura a chi ha intenzione di imbarcarsi in questa fatica, va detto che il libro, pubblicato nel 2015 negli USA, e da noi l’anno successivo, narra le vicende di quattro giovani di belle speranze, amici di college, in una New York in cui il tempo e le stagioni si susseguono senza particolare incidenza della vita della città sulle loro.

Un artista, un architetto, un attore, un avvocato, e tutto il contorno della varia umanità che fa da coprotagonista, sono il centro del racconto il cui nocciolo duro, però, è proprio l’avvocato, la cui vita è come coperta da un velo spesso e avvolgente, ch’egli vorrebbe non rimuovere mai.

Si scoprirà, poi, che egli, abbandonato dai genitori, è stato abusato sessualmente da piccolo e fatto oggetto di ogni violenza fisica possibile (credo che nessuna persona reale al suo posto sarebbe sopravvissuta), che non riesce a vivere una vita “normale” pur essendo, da adulto, molto fortunato e amato.

È pesantemente autolesionista fino a danneggiare la sua salute, con gravi conseguenze, non vuol andare in analisi per guarire da questo grumo di dolore, di masochismo, in fondo, di strano e perverso narcisismo che lo affligge.

Eppure, tutte le condizioni sono favorevoli per consentirgli di guarire e superare i traumi infantili ed adolescenziali che ne hanno costellato la dolorosa esistenza.

Vive una vita in cui il successo lavorativo (è una specie di squalo del foro), l’amore parentale di una coppia di accademici che lo adotta, l’amore romantico ed erotico del suo miglior amico che gli si dichiara e gli perdona tutti gli atti malati che ne caratterizzano le ubbie, specie notturne, non lo convincono a farsi aiutare, a parlare di sé a chi lo ama ad uscire dal cul de sac in cui sembra quasi, per assurdo, trovare il suo brodo di coltura, il suo spazio vitale, la sua maledetta comfort zone.

Egli vive come in un bozzo da cui, sotto un profilo delle relazioni, non intende uscire, percependosi come colpevole causatore dei suoi mali, come persona spregevole e meritevole di ogni punizione – (come quando si fa massacrare di botte da un amante occasionale che ne è disgustato a causa della sua disabilità) – e disprezzo. Ma, nonostante la sua ferma volontà di non far nulla per vivere una vita serena, tutti i suoi amici lo amano e sono a sua completa disposizione giorno e notte, compreso un amico medico che lo cura ogni volta che serve! Fortunello, non c’è che dire!

Altra cosa che vien fuori da questo romanzo è che tutti i protagonisti sono ricchi e persone di successo. La società fatta di uomini e donne che fanno fatica a campare qui pare non esistere. Ciò che decontestualizza questo romanzo rispetto alla realtà di una società, quella americana, in cui la complessità sociale ed economica è la prima traccia che si fa notare!

Per non dire della sua prolissità.

Ripetitivo nelle descrizioni, lumeggia più volte sempre gli stessi aspetti caratteriali dei personaggi.

La lungaggine della narrazione non ha molto pregio, perché le stesse cose potevano essere descritte tagliando almeno un terzo delle pagine.

Peraltro, e questo va riconosciuto a merito della scrittrice, il romanzo è scritto con fluenza e agio stilistico.

Il protagonista, a nome Jude, è disturbante e insopportabile, il più delle volte, nel comportamento che adotta, tutto centrato com’è nel suo dolore reale ed autoinflitto. Non bada al dolore degli altri, alla loro gentilezza, al loro amore per cui lo riempiono di dolci attenzioni. Amore che quasi lui rifiuta.

Tutte le considerazioni che precedono sono le ragioni per cui non ho amato questo libro, pur riconoscendone un medio intrinseco valore letterario.

Non vorrei steccare nel coro di osanna con cui la critica, quella degli “esperti”, l’ha salutato, ma devo farlo, anche perché se io fossi stata al posto del compagno, dei genitori adottivi, degli amici del protagonista, avrei avuto molta meno pazienza e tolleranza.

Peraltro, quelle stesse che ho avuto nella lettura delle 1104 pagine che compongono questo libro.