Una rivista col volto della complessità

Quando si prende in mano un volume o un fascicolo di una rivista in vesti cartacee ci si rende più facilmente conto della fatica manuale, oltre che intellettiva, che ha comportato per il semplice fatto di testare col prenderlo in mano il corpo stesso dei contenuti con vedere le eventuali immagini messe per illustrarli, cosa che non si avverte con i formati online che d’altra parte per diverse ragioni risultano a loro volta più comodi; se ne respira più in profondità l’atmosfera a base delle ‘ispirazioni dei problemi’ col confrontarsi con il conseguente ‘travaglio dei concetti’, a dirla col matematico ed epistemologo Federigo Enriques, che conducono a dare un volto ai soggetti coinvolti. Le sempre più sofisticate tecnologie dell’intelligenza artificiale ancora ci privano di questa possibilità con arrivare spesso a deformare e a manipolare i dati, essendo macchine basate su apprendimenti automatici ed operanti in spazi predefiniti; in mancanza di una cultura finalizzata a permettere una critica ‘co-evoluzione’ o ‘ibridazione’ tra ogni tecnica ed esseri umani che si può avere costruendo una ‘organologia della conoscenza’ nel senso avanzato da Bernard Stiegler, spesso si arriva a generare ‘banalità da banalità medie’ col conseguente ‘male della banalità’, come ha scritto recentemente Giuseppe Longo nel ‘rovesciare’ il noto resto di Hannah Arendt e nel fornirci una non comune analisi storico-epistemologica delle condizioni che hanno permesso lo sviluppo di quello che chiama ‘impero digitale’ nel volume scritto con Jean Lassègue, L’empire numérique. De l’alphabet à l’IA (Paris, PUF 2025), dopo una serie di lavori dedicati ai rapporti tra le matematiche ed il senso (La matematica produttrice di conoscenze e di senso, 16 marzo 2023).

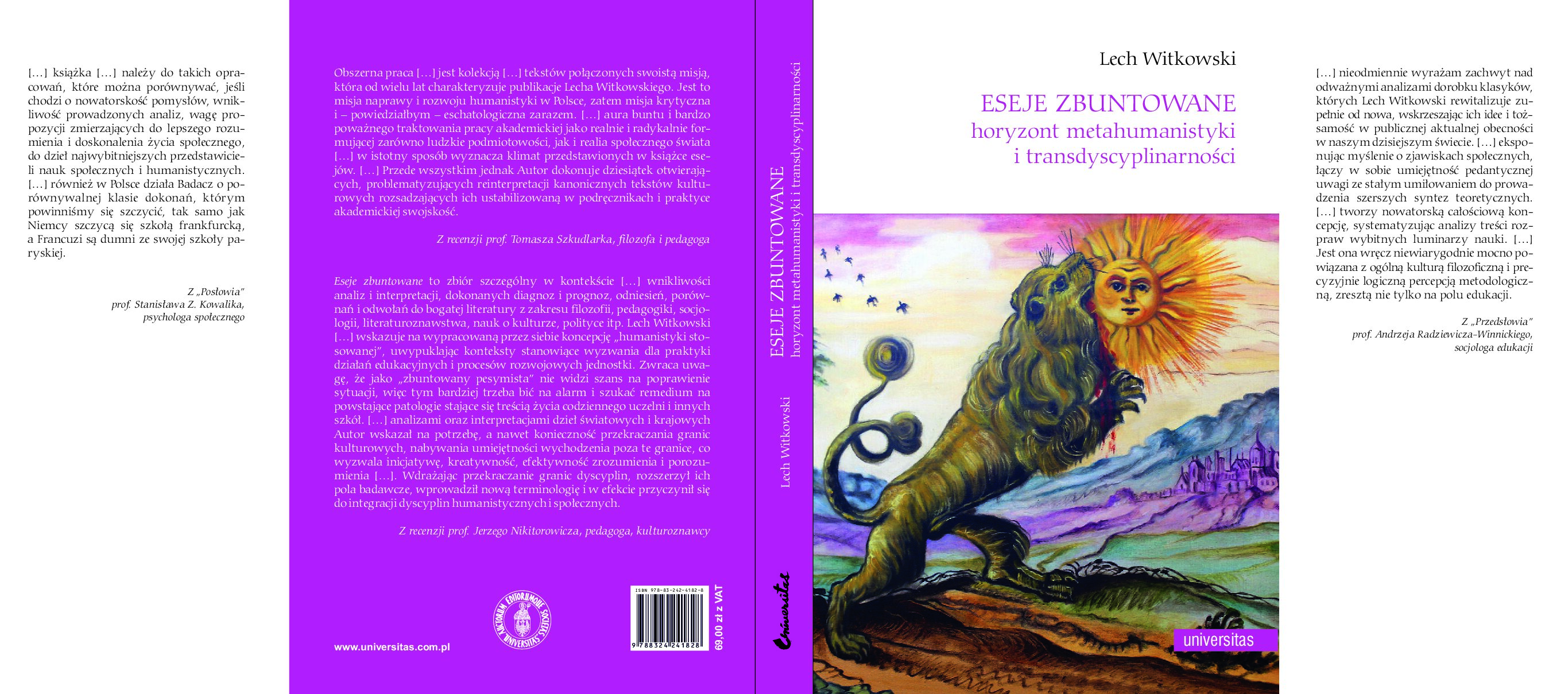

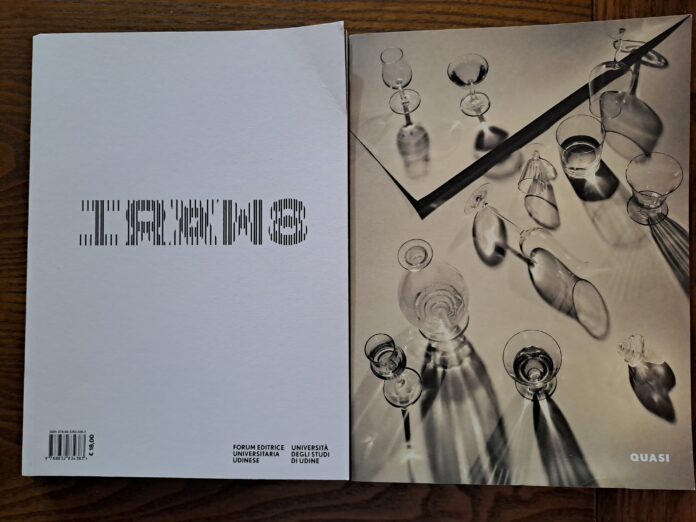

Non sarà dunque un caso se in diversi settori si sta assistendo al bisogno di ridare centralità al cartaceo, dopo magari varie esperienze condotte all’interno delle piattaforme digitali che hanno avuto il merito di mettere sul tappeto rilevanti questioni e di affrontarle da più punti di vista col coinvolgere diversi gruppi; ed è il caso della rivista Astérisque, già arrivata al quarto fascicolo e portata avanti dal gruppo ‘Filosofia in movimento’ (Il bisogno crescente di nuovi Illuminismi. Il contributo di Astérisque, 17 aprile 2025), come di Multiverso (Udine, FORUM Editrice Universitaria), rivista già giunta al diciannovesimo fascicolo e frutto della collaborazione di diversi docenti dell’Università di Udine. Sin dall’inizio si è scelta tale strada, anche perché ogni numero di Multiverso è corredato da una serie di illustrazioni e di foto che arricchiscono notevolmente i contenuti, per lo più monotematici, di sfumature e di atmosfere, prodotte dal sano percorso di pensiero messo in atto nel tentativo di dare adeguato spazio al nuovo e al diverso e di delineare future direzioni di ricerca; dall’insieme si nota il primario progetto di far dialogare le discipline umanistiche e scientifiche con l’obiettivo di cogliere, a dirla con Leonardo da Vinci, i ‘fili del vero’ dovunque si annidino e di dare conto delle ‘infinite ragioni del reale’, dove ognuna si incontra con le altre col mettere a disposizione i propri contenuti veritativi e con allargare così gli orizzonti concettuali grazie al confronto critico con altre prospettive.

Basta dare uno sguardo agli ultimi due fascicoli del 2023 e del 2025 dove si respira e si coltiva in particolar modo lo sguardo sul reale attraverso l’ottica transdisciplinare, ben metabolizzata dai soggetti coinvolti ed invitati a confrontarsi col prefisso Trans e l’avverbio Quasi, ritenuti dai rispettivi curatori emblematici dell’”universo concettuale della nostra civiltà” per poi costringere a “percorrere le vie tortuose della [loro] comprensione e della significazione” in un contesto sempre più dominato “dalle strade magnifiche e progressive che promette l’intelligenza artificiale”; e già tale insolita scelta di fare di un prefisso e di un avverbio il perno di un percorso di ricerca, che a prima vista può sembrare eccentrica e provocatoria, è nata non solo dall’esigenza del confronto critico tra i saperi, ma dalla strategica idea di poter avere a disposizione degli strumenti più in grado di generare nuovi approcci alle problematiche odierne, molte delle quali hanno a che fare appunto con il Trans ed il Quasi, che una certa Modernità, intesa nel senso di Stephen Toulmin (Rileggere la nostra storia col dono agapico della complessità, 28 marzo 2024), ha espulso dal vocabolario concettuale col pervenire a mettere in campo un modello di razionalità asettica e disincarnata.

Trans e Quasi sono visti come portatori della complessità insita nel nostro presente e ripensati criticamente, come avviene in questi due fascicoli di Multiverso, vengono portati fuori dalle secche delle ovvietà a cui conducono se presi alla luce del semplicismo epistemico tipico del linguaggio ordinario, che spesso alberga nei prodotti messi in piedi da certa intelligenza artificiale nel far derivare ‘banalità da banalità medie’; si mette in evidenza il loro aspetto strutturalmente “incompleto” e “complementare” e nel caso di Trans l’indicare il “movimento”, come era nelle lingue indoeuropee a partire dal sanscrito, e connesso al trapassare, al trasfigurare, al trans-ire, al transnazionale che nell’insieme forniscono gli strumenti per andare “contro il regime delle frontiere” e sentire meno il “bisogno dei confini”, tutti aspetti che vengono fuori dal gioco delle molteplici foto che corredano il fascicolo col creare così delle sfumature che solo il testo cartaceo è in grado di fornire. Il gioco lessicale del Trans aiuta a capire meglio la storia delle tecnologie dove ci si rende meglio conto del fatto che la nostra natura umana è il risultato della continua “negoziazione delle frontiere”; e tutto ciò obbliga a mettere in primo piano il problema dei “confini” e nello stesso tempo a ripensare in termini politici il ruolo degli algoritmi con “allenarli alla democrazia” dove gli esseri umani non devono essere “assenti, ma profondamente interconnessi con attori non umani” nel prendere le decisioni.

L’ultimo fascicolo di Multiverso analizza il ruolo del Quasi in diverse discipline dalla biologia al diritto, dalla storia alla paleontologia, dalla fisica alla stessa epistemologia ed è portatore della coscienza critica dei loro confini mobili e quindi suscettibili di essere continuamente modificati e rivisti; tale fatto ci costringe a fare debitamente i conti con quello che da Roberto Bondì viene chiamato “copernicanesimo cognitivo” e a dare un più giusto peso al mondo delle “eccezioni”, come suggerisce a sua volta Alessandro Minelli nel riportare lo strategico avvertimento del biologo William Bateson, nel gettare le basi nel 1908 della scienza dell’ereditarietà, che costringono a volte a prendere altre direzioni ed “approfondire le indagini”. Il Quasi ci aiuta a prendere atto dell’imperfezione e, “pur sembrando innocua, scalfisce le certezze e l’assoluto” col mettere in piazza “sfumature, differenze e moltitudini” (Alessandra Algostino); ci rende più consapevoli del fatto che nel nostro “universo, la sicurezza non esiste” e che dovremmo lavorare a fare della “filosofia dell’apprezzamento dell’imperfezione” una risorsa, che poi è il frutto dei “milioni di anni di evoluzione” della natura dove “emergono potenzialità sconosciute” (Franco Michieli).

La stessa fisica ci conduce a prender atto della “natura del quasi nell’universo dei quanti” (Francesco A. Di Bello); nello stesso tempo da parte di Giada Franz si guarda alla matematica e alla sua particolare storia con la “controintuitiva nozione di quasi ovunque” col cercare di definirla attraverso l’esplorazione dei “”numeri naturali, numeri razionali, numeri reali, concetto di limite e insieme di Cantor“. Attraverso la lente ermeneutica del Quasi, si è più in grado poi di avere per Roberto Macchiarelli della storia dell’uomo un approccio più aderente ai fatti, di liberarci da alcuni “cliché ereditati” dall’Ottocento per approdare a comprendere meglio “il magma ominino da cui è scaturita la linea umana” e la paleobiodiversità di fondo, dove l’Homo sapiens non è stato l’unico ad abitare la terra, ma ha “convissuto con altre forme” di vita, risultati a cui stanno approdando le ricerche nella paleogenetica; in tal modo si evidenziano sia la portata epistemica e nello stesso tempo le poste in gioco esistenziali del Quasi con l’essere un indispensabile compagno di viaggio nelle nostre vite.

Così Trans e Quasi, come si augurano i redattori di Multiverso, nel permettere di scavare in profondità i meandri dell’umano e del naturale visti nella loro interconnessione ed interdipendenza, non arrivano a trarre ovvietà da ovvietà medie, per parafrasare l’espressione ‘banalità da banalità medie’ sopra riportata; ci inoltrano in un mondo ricco di risorse che nessuna impalcatura concettuale, pur sofisticata e basata su potenti strumenti di calcolo, può narrare in termini esaustivi. Ben declinati, sono in grado di generare relazioni e risonanze, di aprire “nuovi orizzonti di senso” che ci permettono di oltrepassare i dati esistenti in quanto sono dei modi e dei tentativi per pensare l’altrimenti, che è stato sempre il perno della più sana ricerca e base in modo strutturale di ogni autentica rivoluzione scientifica e non solo; e anche se non ci riescono, ci mettono nelle condizioni di riprovarci e di allontanarci dalle tentazioni riduzionistiche sempre in agguato. Per parafrasare delle espressioni di Mauro Ceruti, con l’uso frequente e critico di un prefisso e di un avverbio, mettiamo in moto una vera e propria ‘danza che crea‘; siamo così più in grado di combattere quel ‘sovrano sotterraneo’, che è il ‘paradigma della semplificazione’, e di costruire una ‘nuova Paideia’ adeguata ai tempi odierni. Multiverso dà così spazio ad un volto della complessità nell’attraversarne diverse dimensioni costringendoci continuamente ad un continuo lavorio di problematiche rinegoziazioni col loro intrinseco portato veritativo e con il non scinderle mai dal vissuto concreto.

Trans e Quasi, così come nei fascicoli di Multiverso vengono attraversati, vengono liberati in primis dalle interpretazioni di natura essenzialistica, sempre pronte a incunearsi nelle menti vittime delle visuali semplicistiche, e si presentano come luoghi e spazi di trasformazione dove ‘l’impossibile diventa possibile’, per riprendere un’espressione di Franco Basaglia non a caso ivi riportata; e aiutano a vivere in cantieri sempre aperti dove si arriva a mettere in atto degli approcci trasversali tipici delle ‘scienze diagonali’, come le chiamava Roger Caillois, che ne connettono le specifiche verità per arrivare a concepire un universo concettuale-esistenziale diverso ed imperniato sul riconoscimento della complessità del mondo, per poi comportarsi adeguatamente nelle scelte della vita reale e quotidiana. In tal modo si è più in grado di affrontare le diverse sfide poste dalla nostra era, l’Antropocene (Per una visione agapica dell’Antropocene, 3 marzo 2022), sfide che richiedono menti ‘anabattiste’, come le chiedeva Gaston Bachelard nei confronti degli eventi scientifici del primo Novecento, cioè menti capaci di rinunciare alle sirene del pensiero unico e alle certezze del passato col mettersi continuamente in discussione e ripartire ogni volta da zero; tale periodo richiede sì un notevole sforzo riflessivo, ma che se ben interpretato facendo criticamente coniugare scienze naturali e scienze umane in un’ottica transdisciplinare come viene proposto nei fascicoli di Multiverso, ci porta in dono delle salutari discontinuità anche radicali, ma che vanno affrontate e vissute con i volti che vengono ad assumere nel convivere con un prefisso e un avverbio con le relative poste in gioco.

Così, ogni pagina di Multiverso è un invito ad entrare criticamente e con un approccio diagonale, che si potrebbe considerare un ulteriore braccio della ragione complessa, nel mondo odierno; e le molteplici foto e disegni aiutano a comprenderne le diverse nuances o sfumature, scartate dal pensiero e dai percorsi ad una dimensione, col darci una vera e propria Paideia dello sguardo stesso, anticamera del più sano conoscere e dell’atto del comprendere del reale non solo le ‘mille ragioni’, ma i suoi intrinseci mille ‘significati’, come ci ha insegnato Simone Weil. Tale figura non è stata una ‘visionaria’, come da qualcuno ultimamente è stata definita, ma una figura che si è incarnata in modo programmatico nelle ‘rugosità’ del reale stesso; e col ‘danzare’ con esse, nel senso di Mauro Ceruti, ha prestato loro la dovuta ‘attenzione’ sino ad arrivare a un darne un volto con gli strumenti di una ragione più matura e fortificata dal patrimonio scientifico, a partire dalle matematiche che sono dei percorsi, intrisi di ‘quasi’ e ‘trans’ presenti in ogni autentica scienza e nelle stesse condizioni di vita, che ci costringono a ‘non mentire’ sul mondo e la sua complessità. E Multiverso ha dato concretezza a tale strategica idea weiliana sia nei contenuti che nelle innumerevoli foto ed immagini con i loro ‘significati’, a volte più visibili e a volte meno.