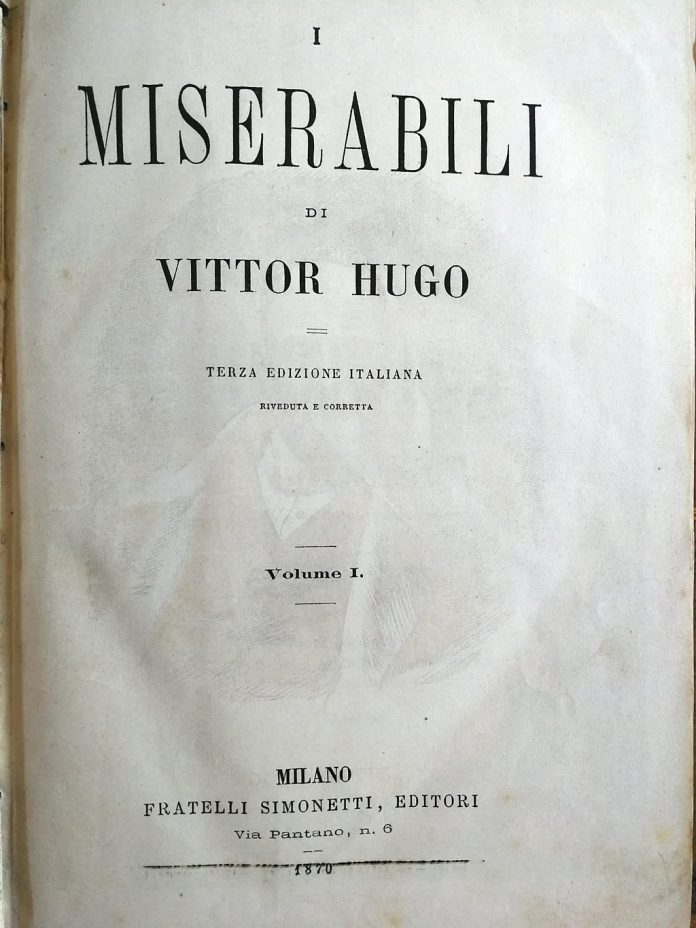

Parte II

Scorrendo il secondo volume de “I miserabili” di Victor Hugo, rigo dopo rigo, pagina dopo pagina, tomo dopo tomo, ci si imbatte in situazioni, a volte intricate, altre volte armoniose e contemplative di paesaggi e di lucide descrizioni topografiche ed altre di raccapriccianti figure e di impensabili avvenimenti, in cui, il lettore, suo malgrado, e per diversi motivi o stato d’animo, si trova vincolato, coinvolto, legato tutto per intero, come le piume di un passerotto a contatto col vischio. Ma è solo dovuto al fatto che lo scritto è conciso alla storia, ai fatti raccontati. Sembra proprio che qualcuno ti afferri, docilmente, amorevolmente o prepotentemente, bruscamente fino a sfiorarne la violenza e ti costringa, volente o controvoglia, a viverne gli accaduti. Non sempre quel tutto appare scontato, quando la mente del lettore mantiene un certo distacco, dal trovarsi o non trovarsi a far la parte della vittima o dello scomodo intruso, visto che già la scrittura ne annovera ben diversi di questi personaggi: sono indecifrabili pedine sì, da trarne un certo beneficio, una certa libertà per chi scrive. Escamotage letterario per meglio e bene intrecciarne, ingarbugliarne la trama da farla sembrare una solida cima d’attracco, in rada, ai giganteschi natanti; oppure farla diventare una matassa priva di estremi, nelle mani di una spazientita massaia che non saprebbe cosa farne, poiché inservibile al piano, al fine, al prodotto che voleva ricavarne. Tutto fluisce e si stoppa o si concretizza, facendo che la lettura implichi il lettore, sia nella luminosità dei momenti gioiosi, sia nel disagio in cui si trovano alcuni personaggi. Situazioni disparate che nascono dal benessere, dall’indigenza o dall’estrema miseria che io chiamerò, “Antro dell’inferno sulla Terra”: altro non è che la miserabilità dell’uomo giunta all’infimo stadio.

Le divagazioni letterarie non sono altro che il ponderare su certi temi che sembrerebbero estranei ai fatti ma che ne costituiscono prerogative per dare ambiti diversi, avvicinando uno all’altro, protagonisti che, con la storia, hanno rapporti interattivi, sia dal punto marginale, sia da quella esistenziale. Questo per dare ulteriori propaggini e, quindi, di sviluppo alla trama stessa. Sono tecniche intelligenti che si usano frequentemente per rendere piacevole, gradevole, interessante la lettura. In questi casi il romanzo si arricchisce e fiorisce d’immagini e di avvenimenti storici e non solo, ma pure di luoghi comuni come, una guerra, la vita in un convento, la preparazione di un qualcosa di losco, un primo e abbagliante incontro con l’amore, l’aiutare qualcuno senza sapere che l’atto implica un’appartenenza carnale, incontri impensabili, situazioni allucinanti e quant’altro si vuole…

Hugo spende bene il suo inchiostro, non solo nelle verità comprovate, storiche, ma con la fantasia spazia in ambiti empirici fino a raggiungere descrizioni di cose, luoghi e persone da far sembrare il tutto un amalgama di sapienza e di esperienze acquisite.

Waterloo con la disfatta di Napoleone e il salvataggio di un suo ufficiale ferito.

Era stato Denardier a prelevarlo, dopo avergli svuotato le tasche. Era giunto e come uno spettro, vagava tra la carneficina che ne avevano fatto le mitraglie inglesi, la razzia che ne avrebbe fatta lui nelle vesti d’una famelica iena.

Agguerrito epredatore piu che soldato, il Denardier.

Il convento delle Benedettine che accoglie Jean Valjean con la piccola e innocente Cosette, incalzati dal determinato segugio Javert: la spuntano con l’arrampicarsi su pareti impossibili per giungere, appunto, verso la salvezza

È nell’orto del convento, dove lavora col sonagli alla gamba, l’uomo che lo stesso Valjean ha salvato, nel tirandolo di sotto al carretto incidentato che gli era rovinato addosso. Quel cinico, maldestro programmare l’aggressione dello stesso Valjean a scopo d’estorcegli denaro e il conseguente arresto di tutta la feccia umana, componente la banda; il tentativo di fuga degli stessi manigoldi dal carcere dov’erano stati rinchiusi; il ben riuscito aiuto al Denardier, da parte dell’ignoto suo figlio, diseredato dagli stessi coniugi Denardier; l’incontro provvidenziale dei due fratelli marmocchi con il terzo fratello, ceduto ad una famiglia altrettano misera e non educato, era divenuto un monello “fai da te”. I due bambini dopo essere rimasti abbandonati per l’arresto dei genitori adottivi, il Fato li aveva messi nelle mani dell’altro fratello maggiore, il monello appunto, che gli aveva aiutati a collocarli nella sua stessa dimora: nel ventre provvidenziale di un elefante di legno. Era una struttura di un fatiscente monumento che ne aveva fatto comoda, provvisoria dimora ai tre fratelli consanguinei. Si chiude la lettura del secondo tomo “I miserabili”, ma che lascia al terzo tomo la conclusione di una trama così avvincente e, allo stesso tempo, miserabilmente vissuta dai protagonisti.

“Solo la miseria è senza invidia”

(G. Boccaccio).

La miseria non è la croce della povertà, ma ne è la tragedia stessa.