«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»

(Articolo 5 della Costituzione Italiana)

«Le regioni sono una pessima idea da un punto di vista politico. Da un punto di vista economico significano creare un’altra burocrazia, spendere delle somme colossali»

(Giovanni Malagodi, segretario del Partito Liberale Italiano, da un’intervista del 1963)

In Campania, Puglia e Veneto, com’è noto, si vota per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale il 23 e 24 novembre 2025.

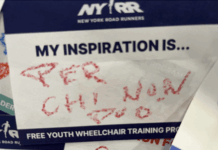

Si è già votato qualche settimana fa in Calabria e Toscana con i risultati noti, ma soprattutto con la più bassa percentuale di sempre degli elettori che si sono recati alle urne. Si è andati sotto il 50%, per dire di quanto interessi ai cittadini la regione in cui risiedono.

Ed è molto probabile che l’astensionismo risulti ancora il primo partito alle ore 15.00 del 24 novembre pure nelle regioni indicate, tra cui la nostra.

Questa disaffezione, ormai cristallizzata, interessa poco o punto alla politica.

Ai nostri capataz interessa solo occupare cadreghe e distribuire prebende. Garantire a politici trombati un posticino in qualche consiglio regionale, peraltro assai ben pagato.

In Puglia sono circa 11.000,00 euro lordi mensili quelli incassati da ciascun consigliere, al netto, si capisce, di indennità aggiuntive (ad esempio la presidenza di una commissione regionale), oltreché di altre fonti di reddito. Non male, vero?

Ecco perché c’è la solita corsa alla candidatura.

Ed ecco perché il ceto politico poco è incline a capire la ragion per cui il cittadino elettore (uno su due e più!) diserti le urne.

***

Il regionalismo, previsto in Costituzione sin dall’inizio, ha finito per diventare una specie di federalismo non autorizzato, nel senso che il nostro è nominalmente una stato regionale, ma con forti venature federaliste che sono andate al di là della volontà dei costituenti, ma anche dei parlamentari che votarono la sciagurata riforma del titolo V del 2001, poi confermata dagli elettori con referendum, cui partecipò poco più del 30% degli aventi diritto.

Prova ne è quell’obbrobrio che va sotto il nome di autonomia differenziata, che la Corte Costituzionale ha frenato, ma a cui la destra leghista e la sinistra opportunista non hanno ancora rinunciato.

Ma perché gli eletti all’Assemblea Costituente introdussero, in senso politico ed amministrativo, le regioni che già, ovviamente, esistevano in senso geografico?

I manuali di diritto costituzionale elencano una serie di motivi che vanno dalla necessità di decentrare il potere per evitare colpi di mano, tipo la marcia su Roma, che poté avere facile successo perché l’Italia del ’22 era uno stato fortemente centralizzato, per cui bastava colpire il cuore del sistema per prenderlo tutto, al bisogno di “allevare” una nuova classe politica di giovani che alla fine della guerra non c’era, tranne quella maturata in orbace e camicia nera.

Ancora, le regioni sarebbero servite a garantire al partito comunista di entrare nei governi regionali, laddove questo gli sarebbe stato precluso al governo nazionale per il diktat americano, e questo ben prima del 18 aprile 1948, quando la Costituzione era già vigente. Infatti anche Togliatti and friends sapevano che gli USA non avrebbero mai consentito al PCI di governare dopo la breve esperienza, conclusasi con relativa cacciata, del primissimo dopoguerra. I soldati americani infatti controllavano il territorio italiano, pronti ad intervenire. Siamo stati da subito una repubblica a sovranità limitata!

Per aggiungere, infine, che già quattro regioni esistevano, con larga autonomia, come una situazione di fatto che diventò, di lì a poco, di diritto.

Ma, a ben vedere, la motivazione principale era proprio quella di consentire al principale partito di opposizione di governare, almeno nelle regioni rosse.

Ciò premesso, davvero, oggi, le regioni in Italia sono così importanti, utili al cittadino tanto da migliorarne la condizione di benessere, e da essere, dunque, irrinunciabili?

Chi ha qualche anno in più, come chi scrive, ricorderà benissimo i molteplici scandali, le ruberie, l’affarismo criminale che sono germogliati nelle regioni in tutti questi anni (dal 1970 in poi).

Consiglieri che sposavano i figli attingendo alle casse regionali, viaggi a sbafo, posti di lavoro assegnati agli amici, tangenti. E finanche l’acquisto di mutande (verdi: Cota … chi era costui?).

E questo sotto la voce : corruzione e malaffare.

E la spesa pubblica? Aumentata a dismisura per la duplicazione della burocrazia, poiché la nascita delle regioni non ha significato sostituire la burocrazia nazionale con quella regionale che ne assumeva l’ufficio e le funzioni, ma le due viaggiavano (e in qualche caso viaggiano ancora!) parallele coi costi che si possono immaginare. E senza migliorare di un grammo l’efficienza nell’erogazione dei servizi.

Per tacere, tanto per fare l’esempio più clamoroso, della differenza qualitativa e quantitativa della sanità, che è la principale attività regionale, dei 21 sistemi sanitari oggi vigenti (ma le regioni sono 20, solo che in Trentino Alto Adige le due province autonome sono equiparate alle regioni e ciascuna ha una sua peculiare sanità). Differenza che stride assai col principio d’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nelle possibilità (art. 3 Cost.), anche di curarsi. E questo nonostante oggi la sanità faccia piuttosto schifo dappertutto, nella nostra penisola.

E allora, non sarebbe meglio darci un taglio? Sfrondare costi, burocrazia, corruzione, ruberie, rendite di posizione, malaffare?

Qualunque forza politica si intestasse l’obiettivo di abolire le regioni, farebbe man bassa di voti.

Ma se aspettiamo che l’iniziativa parta dalla casta politica stiamo freschi.

Chi mai taglierebbe il ramo dell’albero su cui è seduto?